サッカーと感染症対策はちょっと似ている。ピッチでも街中でも“首を振る”意識を

2020年06月15日

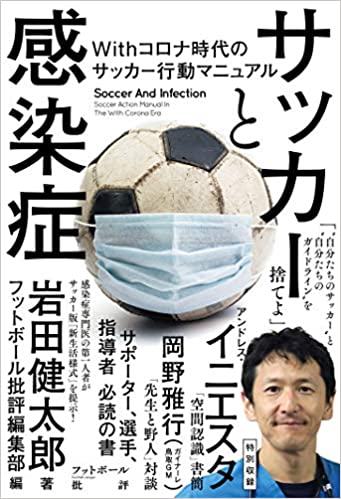

読んで学ぶ/観て学ぶ終息が見えないコロナ禍のなかJリーグ開幕が正式に決定された。観戦はもちろんトレーニングや大会など、スポーツとの付き合い方そのものが変わっていきそうな今、我々サッカー関係者は、感染症とどう付き合っていくべきなのか。サッカーを愛してやまない感染症専門医の第一人者・岩田健太郎教授がすべてのサッカーピープルに向けて、新しいガイドライン「サッカー行動マニュアル」の策定を試みた。6月12日発売の『サッカーと感染症 Withコロナ時代のサッカー行動マニュアル 』から、一部抜粋して公開する。

『サッカーと感染症 Withコロナ時代のサッカー行動マニュアル』 より一部転載

著●岩田健太郎 写真●Getty Images

【前回】サッカーのプレー自体にリスクは少ないが…。“コロナ時代のジュニアサッカー” 危険なのは?

感染症の原理原則を知る

まずは感染症の原理原則を押さえることが大切です。なぜなら、その原理原則に基づいて方法や戦略というものは決まるわけですから。

これはサッカーも同じで、周りの状況を判断してパス、ドリブルなど適切な対応をとるわけですけど、なぜそうなのかというと、その上に原理原則がしっかりとあるからです。その時々の周囲の状況を見渡して、状況判断をして、自分がどう振る舞うべきかということを、刹那刹那に決めていかないといけないわけです。さらに、それを常にやり続けなければいけないんですね。

ですので、今は大丈夫な場所にいても、人が近づいてくればそこは危険な場所になってしまうので、瞬時に自分のいる場所が適切なのかを判断しないといけません。判断をし続けるというのはサッカーのコンセプトとまったく一緒だと思います。

今回の新型コロナウイルスCOVID-19に関しても、この距離感というのは感染を広げないためには最も大切な要素です。この原理原則さえマスターすれば、状況判断はかなり良くなると思っています。

感染経路を遮断すれば感染はしない

感染症の場合は周辺との関係性がすごく大事なんです。感染経路があるから感染症は起こるわけです。これは100年以上前に、フランスのルイ・パスツールという細菌学者が発見したもので、感染症は微生物、ウイルスなどが身体に入って病気を起こすわけですが、身体に入ってくる道筋は決まっています。この道筋を遮断してしまえば、絶対に感染は起きないということになります。これは紛れもない事実です。

コロナウイルスの場合、感染経路は主に2つあります。それは触るか、飛沫なんですね。ウイルスのついているところを手で触って、自分の口にもっていくというのが触ることなんですけど、飛沫は大体、飛距離は2メートルくらいということがわかっています。それは、くしゃみとか咳とか大声でしゃべるとか。だから2メートルの距離を開ければいいというのは、感染経路さえ遮断すれば感染しないからなんです。

そして、触ることについては、手を洗ったり消毒することで感染を遮断して、距離を保つことで飛沫は回避するという、この2つの原理原則をしっかり守っていれば、感染症は起きないという理解でよいのです。大切なのはそれをまず理解した上で、そのためにどうすればいいのかということでソーシャルディスタンスを取る。あるいはステイホームをすれば、(屋内に感染者がいない限り)絶対に感染経路は存在しません。

逆に、そうしなければ「感染リスクはヘッジできていません」ということです。この概念を理解して、それを行動につなげるということが大事になってくるわけですね。

街中で意識的に首を振るべき理由

サッカーと感染症のコンセプトはちょっと似ています。

今、ソーシャルディスタンスと言いますよね? 僕はいつも自宅から地下鉄に乗って神戸大学に通っているんですけど、電車の中ではみんなマスクを着けているのに、まったく距離は保っていないんですね。緊急事態宣言を受けて人はだいぶ減りましたけど、距離は保っていません。さらに言えば、みなさん周りを見ていないんですよね。今(4月下旬)、誰が感染していてもおかしくないという状況なので、とにかく自分の周りに人がいるのがすごく怖いんですよ。

ですので、車内では2メートルは距離を開けるように心がけています。僕だけがキョロキョロと周りを見ているんですよ。でも、(サッカーという観点からは)首を振る練習として、「これはいいなぁ」と思うようになってきて、今は意識的にやっています。

それ以外にも周りに人がいない状況を意図的に作るとか、階段を歩いていても、どういう経路を取れば人と人が近づかないで歩けるのかとか。あとは最短距離を読むとかですね。このような状況になる前ですけど、僕はヴィッセル神戸のおとなのサッカー教室に通っていたんです。今はこんな状況なので休んでいますが、再開したらこのトレーニングをサッカーに活かせないかなと思っているんです(笑)

全文は発売中の最新号『サッカーと感染症 Withコロナ時代のサッカー行動マニュアル』からご覧ください。

【商品名】サッカーと感染症 Withコロナ時代のサッカー行動マニュアル

【発行】株式会社カンゼン

2020年6月12日発売

長いスパンで感染症と付き合わざるを得ないWithコロナ時代に突入した今、もちろんサッカー界も新しい形態、思考にモデルチェンジしていく必要がある。サッカーを愛してやまない感染症専門医の第一人者・岩田健太郎教授の“サッカー異論”をフットボール批評編集部がまとめ、サポーター、選手、指導者……すべてのサッカーピープルに向けて、新しいガイドライン「サッカー行動マニュアル」。

カテゴリ別新着記事

ニュース

-

【2026ナショナルトレセンU-15】1回目参加メンバー発表!2026.02.19

【2026ナショナルトレセンU-15】1回目参加メンバー発表!2026.02.19

-

「2025年度KYFA九州トレセンキャンプ 女子U13」が開催!2026.02.18

「2025年度KYFA九州トレセンキャンプ 女子U13」が開催!2026.02.18

-

「2025年度KYFA九州トレセンキャンプ女子U17/U16」が開催!2026.02.17

「2025年度KYFA九州トレセンキャンプ女子U17/U16」が開催!2026.02.17

-

なでしこジャパン(日本女子代表)メンバー発表!【AFC女子アジアカップオーストラリア2026】2026.02.15

なでしこジャパン(日本女子代表)メンバー発表!【AFC女子アジアカップオーストラリア2026】2026.02.15

コラム

-

U-12からU-18に何人残れるか?「川崎フロンターレの軸となっていかなくちゃ」大田和直哉監督が取る勝負と育成のバランス【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.05

U-12からU-18に何人残れるか?「川崎フロンターレの軸となっていかなくちゃ」大田和直哉監督が取る勝負と育成のバランス【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.05

-

「なぜ、これだけいい選手が熊本に集まるんですか?」ソレッソ熊本指揮官は信念をもって個性を伸ばす【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.03

「なぜ、これだけいい選手が熊本に集まるんですか?」ソレッソ熊本指揮官は信念をもって個性を伸ばす【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.03

-

「ヴァンフォーレ甲府らしくやります」U-12監督が出す“色”。全国大会を経験した選手たちはどんな成長曲線を描くか【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.01

「ヴァンフォーレ甲府らしくやります」U-12監督が出す“色”。全国大会を経験した選手たちはどんな成長曲線を描くか【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.01

-

動き方までは教えない。オシムさんが考える「自由」とは?「重なってしまうのは仕方がない。だけど…」2025.06.13

動き方までは教えない。オシムさんが考える「自由」とは?「重なってしまうのは仕方がない。だけど…」2025.06.13

フットボール最新ニュース

-

ニューカッスル、イングランド代表ウィンガーが4ゴール【18日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

ニューカッスル、イングランド代表ウィンガーが4ゴール【18日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

-

レアル・マドリードが後半に1点もぎとり白星【17日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

レアル・マドリードが後半に1点もぎとり白星【17日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

-

アーセナルが全勝首位通過【28日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

アーセナルが全勝首位通過【28日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

-

セルティック旗手怜央は先制弾もレッドで退場【22日結果まとめ/欧州EL】2025.06.13

セルティック旗手怜央は先制弾もレッドで退場【22日結果まとめ/欧州EL】2025.06.13

-

バルセロナ、序盤に失点も逆転勝利【21日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

バルセロナ、序盤に失点も逆転勝利【21日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2025.03.07

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2025.03.07

-

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】フォトギャラリー2025.03.03

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】フォトギャラリー2025.03.03

-

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】F.Cボノスが逆転勝利で優勝を果たす!<決勝レポート>2025.03.01

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】F.Cボノスが逆転勝利で優勝を果たす!<決勝レポート>2025.03.01

-

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2025.02.25

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2025.02.25

お知らせ

人気記事ランキング

- 【2026ナショナルトレセンU-15】1回目参加メンバー発表!

- 「ワーチャレ予選2026」参加チーム募集開始!【U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2026】

- U-16日本女子代表候補、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!

- U-17日本代表メンバー発表!【HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー】

- 【2025 JFAトレセンU-12関西】参加メンバー発表!

- 「2025年度KYFA九州トレセンキャンプ 女子U13」が開催!

- 【2025 関東トレセンキャンプU-14】参加メンバー

- 【2025 JFAトレセン関西U-13】参加メンバー

- 「2025年度KYFA九州トレセンキャンプ女子U17/U16」が開催!

- すぐに「痛い」と言い出す息子…。