日本サッカー界に欠けている「正しい守備の文化」。早急に改善すべき3つの“過ち”

2015年07月22日

コラム異常なまでのスライディングの多用

■1stステージ第6節

ヴァンフォーレ甲府vsサガン鳥栖

67:21~(スカパー!ハイライトの2:16~)

ハイライトのリンク先はこちら

鳥栖のFW(11番・豊田)がシュートを打つのは67分28秒。守備の態勢を整えるに十分な7秒もの時間がありながら、一体どうすればこのようにミッドフィールドをがら空きにできるのか。FW豊田のシュートが素晴らしかったのは事実ですが、中盤が“普通に”守備をしていれば極めて高い確率でそのシュートを阻止できたはず(この試合では鳥栖の1点目となるPKを与えた場面など、まさに目を疑うとしか言いようのない守備が散見されます)。(中略)

②余りに多い“スライディング”

②のスライディングの多用については、前述した実例(ふたつの天皇杯決勝)が示す通り、そして以下に示す今日の例が雄弁に物語っているように、日本のサッカー界が抱える「最大の課題」のひとつであることに間違いはないと確信します。

スライディングとは“最後の手段”。この常識を徹底させ、一刻も早く、この有害なプレーを排除する必要がある。さもなければ、以下の事例のように、いわゆる“恥ずかしいプレー”を今後も高い頻度で繰り返すことになるでしょう。

■1stステージ第11節

ベガルタ仙台vs浦和レッズ

78分59秒~(スカパー!ハイライトの2:43~)

ハイライトのリンク先はこちら

今季これまでに見た中で最も衝撃的だったのが、この試合における浦和DF2枚の“連続スライディング”です。

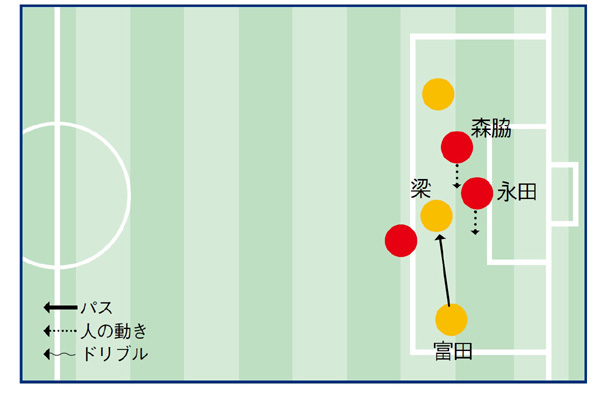

78分59秒(ハイライトの2:43)。ボールを持つ仙台(7番・奥埜)に対し、浦和DF(5番・槙野)が両足を真横に並べて向かい合うという基本と真逆の守り方で股抜きを食らい、その浦和DF(5番・槙野)の背後に浦和MF(3番・宇賀神)のカバーもなく、難なく仙台MF(17番・富田)へパスが通ります(もちろん、この仙台MF17番のトラップ&パスが素晴らしかったことは事実です)。

しかし直後、味方(17番・富田)からのパスを受けた仙台MF(10番・梁)に対し、79分02~04秒(ハイライトの2:46~48)、まずは浦和DFの17番(永田)が、続いて浦和のDF46番(森脇)が立て続けにスライディングを仕掛けています。

カテゴリ別新着記事

ニュース

コラム

-

U-12からU-18に何人残れるか?「川崎フロンターレの軸となっていかなくちゃ」大田和直哉監督が取る勝負と育成のバランス【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.05

U-12からU-18に何人残れるか?「川崎フロンターレの軸となっていかなくちゃ」大田和直哉監督が取る勝負と育成のバランス【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.05

-

「なぜ、これだけいい選手が熊本に集まるんですか?」ソレッソ熊本指揮官は信念をもって個性を伸ばす【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.03

「なぜ、これだけいい選手が熊本に集まるんですか?」ソレッソ熊本指揮官は信念をもって個性を伸ばす【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.03

-

「ヴァンフォーレ甲府らしくやります」U-12監督が出す“色”。全国大会を経験した選手たちはどんな成長曲線を描くか【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.01

「ヴァンフォーレ甲府らしくやります」U-12監督が出す“色”。全国大会を経験した選手たちはどんな成長曲線を描くか【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.01

-

動き方までは教えない。オシムさんが考える「自由」とは?「重なってしまうのは仕方がない。だけど…」2025.06.13

動き方までは教えない。オシムさんが考える「自由」とは?「重なってしまうのは仕方がない。だけど…」2025.06.13

フットボール最新ニュース

-

アーセナルが全勝首位通過【28日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

アーセナルが全勝首位通過【28日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

-

セルティック旗手怜央は先制弾もレッドで退場【22日結果まとめ/欧州EL】2025.06.13

セルティック旗手怜央は先制弾もレッドで退場【22日結果まとめ/欧州EL】2025.06.13

-

バルセロナ、序盤に失点も逆転勝利【21日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

バルセロナ、序盤に失点も逆転勝利【21日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

-

アーセナル、9番の2年以上ぶりCL復活弾で白星【20日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

アーセナル、9番の2年以上ぶりCL復活弾で白星【20日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

-

バルセロナが逆転勝利。チェルシーがまさかの黒星【9日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

バルセロナが逆転勝利。チェルシーがまさかの黒星【9日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2025.03.07

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2025.03.07

-

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】フォトギャラリー2025.03.03

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】フォトギャラリー2025.03.03

-

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】F.Cボノスが逆転勝利で優勝を果たす!<決勝レポート>2025.03.01

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】F.Cボノスが逆転勝利で優勝を果たす!<決勝レポート>2025.03.01

-

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2025.02.25

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2025.02.25

お知らせ

人気記事ランキング

- U-16日本女子代表候補、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!

- 「ワーチャレ予選2026」参加チーム募集開始!【U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2026】

- U-17日本代表メンバー発表!【HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー】

- 『JFAフットボールフューチャープログラム トレセン研修会U-12』2016年度の参加メンバー768名を発表

- 日本代表・吉田麻也選手が過ごした少年時代 フォワードからディフェンスへの転身

- 「背中を柔らかく鍛えるとサッカーはうまくなる」樋口敦氏による親子向けクリニックを開催!【PR】

- 清武弘嗣選手が経験した苦い全少での思い出と父の熱き教え【後編】

- U-12からU-18に何人残れるか?「川崎フロンターレの軸となっていかなくちゃ」大田和直哉監督が取る勝負と育成のバランス【全日本U-12サッカー選手権コラム】

- なでしこジャパン(日本女子代表)メンバー発表!【AFC女子アジアカップオーストラリア2026】

- 【2025 JFAトレセンU-12関西】参加メンバー発表!