感覚に依存せずに再現性を高める。パフォーマンスを分析するための『9つの指標』とは

2023年03月07日

フィジカル/メディカル自分が目指すパフォーマンス・動きを行うために必要なことは、その動作を分析することである。動作を構成する一つ一つの要素を分析し、言語化することで再現性を高めることができる。では、具体的にどのように分析すればいいのだろうか。跳び箱を例にとり、『身体動作解体新書』より一部抜粋して紹介する。

文●里大輔

子どもの跳び箱に当てはめる『9つの指標』

例として、子どもの跳び箱を考えてみましょう。学校の体育や体操教室などで、跳び箱が苦手な子どもに対し、大人が声がけをしているとします。「思いっ切り行け!」「もっとバーンとロイター板(踏切板)を踏んで」と。しかし、何か問題を抱えて跳び箱を跳べていない子どもは、そうやって抽象的に、感情的に言われても、どうしていいのかわからないはずです。

そこで9つの指標を思いだしてください。

まずはアビリティ(速さ・力・持久力)。跳び箱を跳ぶための身体能力をチェックします。助走の速度は足りているのか。ロイター板を踏む力は足りているのか。もし、ここで不足があれば、一度跳び箱を横に外し、ロイター板とマットだけで助走と踏み切りの練習をしようと、切り分けることができます。

あるいは跳び箱の上で身体を支えるための、腕の力は十分なのか。たとえば子どもの両足を持って、手で歩行させたとき、支え切れずに肘が曲がってしまう子は、自分の体重を支えるための筋力が備わっていない可能性があります。跳び箱を無理にやらせるのは危険かもしれません。こうして足、腕など、一つひとつを切り分けて見ます。

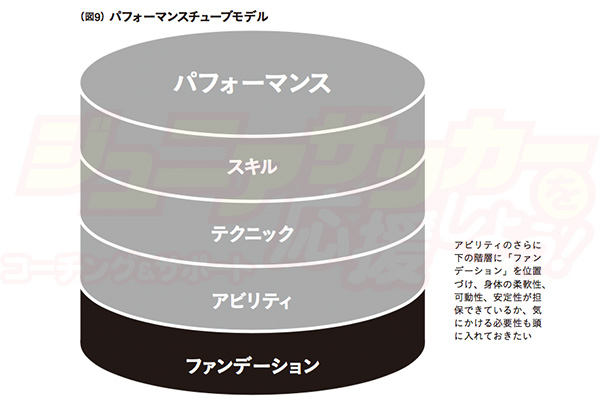

次はテクニック(ライン・ポジション・タイミング)です。身体の巧みな動きをチェックします。上半身のラインはできているのか。両腕を真っ直ぐ下へ伸ばし、上半身と腕のそれぞれに『ライン』が形成されているのか。肘が曲がるとパワーが外へ逃げてしまうため、跳び箱の上で身体を支え切れず、ぐにゃりと倒れてしまいます。アビリティがあるのに肘が曲がっている子がいれば、動きとして伸ばすように声をかけてみます。たとえば、上半身のラインが猫背になると、手をつくポジションが前に行き過ぎて、体重を支え切れず、腕のラインがぐにゃりと曲がりがちです。あるいは、足を開くタイミングでラインが崩れて猫背になっているとすれば、ファンデーションの階層(アビリティのさらに下の階層)として、身体の柔軟性、可動性、安定性が担保できているのか、チェックが必要です(図9・上部写真)。

跳び箱の上で身体を支えるためには、手をつく『ポジション』として、最初は肩の真下に手をつき、そこから身体が移動し、一番力が入るときには胴体の真下になると思います。一方、自分の身体より前側に手をつくと、手が斜め下向きになり、身体から手が離れすぎて体重をしっかりと支えられません。跳び箱の真横に立ち、手をつくポジションが真下だったのか、前だったのかをチェックします。『タイミング』はどうか。踏み切りと手をつくタイミングが同時になってしまってはいないか。速すぎていないか、遅すぎてはいないか、その結果、上半身のラインや腕のラインが崩れてはいないか。また、このように踏み切りと同時に手をつくと、上半身が曲がって『ライン』が崩れるため、ロイター板から受けるジャンプ力も弱まってしまいます。「○○した瞬間に」「○○したあとに」「○○する前に」「○○になったときに」など、ラインやポジションの場所の関係性やその時間軸で、タイミングを言語化すれば、何を改善すればいいのかがわかります。

一方、跳び箱を跳べるかどうかは一人で行う動作なので、スキル(スキャン・ジャッジ・ディシジョン)の影響はあまり受けませんが、ポジティブなアプローチで影響を与える方法は考えられます。たとえば、踏み切りや着地の場所、手をつく場所に印をつけるなどして、『スキャン』と『ジャッジ』を手助けする。こうした方法は有効でしょう。

ほかにもアプローチはさまざまに考えられます。公園に埋めてあるタイヤの遊具を跳んでみたり、馬跳びをしてみたり、環境を変える方法もあります。跳び箱は助走とジャンプを組み合わせた、やや複雑な動きになりますが、タイヤの遊具や馬跳びには跳び箱ほど助走がないので、肘のライン作り、手をつくポジション作りに特化し、切り出して一つずつを感覚に染み込ませることができます。

本来は子どもによって、跳べない理由はその現象ごと、特徴ごとに違います。ともすれば、「もっと思いっ切り走ってみよう」とか、「もっと強く踏み切ってみよう」といった抽象的な アプローチが正解な場合もあります。重要なことは、その言葉がどのパフォーマンスに対してアプローチしているのか。そして、それが子どもの現状と照らし合わせて、正しい方法なのかどうか。原因を理解した上でアプローチを選択していれば、OKです。たとえば、テクニックに問題を抱えている子どもに、「もっと思いっ切り走ってみよう!」は不正解かもしれません。強い踏み切り方がわからないのなら、「もっと強く」ではなく、「両足で踏もう」「助走を速くして跳ぼう」「両足で音を出してみよう」「音がバラバラにならないようにしてみよう」「腕をここまで引いてみよう」「短い時間でここまで引いてみよう」など、強く踏むにはどうすればいいのかを、言語化して伝えていくことで、コミュニケーションが生まれ、自分がこうだと思っていたことも、実際にはずれがあるということを子どもとの会話の中で気づかされることもあるかもしれません。しかし、これも言語化をしているからこそずれに気がつけるのだと思いますし、繰り返すことによって問題も絞り込まれていくと思います。

全文は『身体動作解体新書』からご覧ください。

【商品名】身体動作解体新書

【発行】株式会社カンゼン

【発売日】2023/03/07

【書籍紹介】

暗黙知をすべて言語化するとありとあらゆる動きを設計できる!!

どうすれば速く走れるのか、どうすれば高く跳べるのか、どうすれば強く蹴れるのか――。「本質」を知ると、「現象」が見えるようになり、「評価」できるようになり、「できる」ようになる。ラグビーをはじめさまざまな競技のチーム・選手のパフォーマンスを飛躍的に向上させたパフォーマンスアーキテクト・里大輔による本質的「身体動作のガイドライン」。

カテゴリ別新着記事

ニュース

-

【2026ナショナルトレセンU-15】1回目参加メンバー発表!2026.02.19

【2026ナショナルトレセンU-15】1回目参加メンバー発表!2026.02.19

-

「2025年度KYFA九州トレセンキャンプ 女子U13」が開催!2026.02.18

「2025年度KYFA九州トレセンキャンプ 女子U13」が開催!2026.02.18

-

「2025年度KYFA九州トレセンキャンプ女子U17/U16」が開催!2026.02.17

「2025年度KYFA九州トレセンキャンプ女子U17/U16」が開催!2026.02.17

-

なでしこジャパン(日本女子代表)メンバー発表!【AFC女子アジアカップオーストラリア2026】2026.02.15

なでしこジャパン(日本女子代表)メンバー発表!【AFC女子アジアカップオーストラリア2026】2026.02.15

コラム

-

U-12からU-18に何人残れるか?「川崎フロンターレの軸となっていかなくちゃ」大田和直哉監督が取る勝負と育成のバランス【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.05

U-12からU-18に何人残れるか?「川崎フロンターレの軸となっていかなくちゃ」大田和直哉監督が取る勝負と育成のバランス【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.05

-

「なぜ、これだけいい選手が熊本に集まるんですか?」ソレッソ熊本指揮官は信念をもって個性を伸ばす【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.03

「なぜ、これだけいい選手が熊本に集まるんですか?」ソレッソ熊本指揮官は信念をもって個性を伸ばす【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.03

-

「ヴァンフォーレ甲府らしくやります」U-12監督が出す“色”。全国大会を経験した選手たちはどんな成長曲線を描くか【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.01

「ヴァンフォーレ甲府らしくやります」U-12監督が出す“色”。全国大会を経験した選手たちはどんな成長曲線を描くか【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.01

-

動き方までは教えない。オシムさんが考える「自由」とは?「重なってしまうのは仕方がない。だけど…」2025.06.13

動き方までは教えない。オシムさんが考える「自由」とは?「重なってしまうのは仕方がない。だけど…」2025.06.13

フットボール最新ニュース

-

ニューカッスル、イングランド代表ウィンガーが4ゴール【18日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

ニューカッスル、イングランド代表ウィンガーが4ゴール【18日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

-

レアル・マドリードが後半に1点もぎとり白星【17日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

レアル・マドリードが後半に1点もぎとり白星【17日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

-

アーセナルが全勝首位通過【28日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

アーセナルが全勝首位通過【28日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

-

セルティック旗手怜央は先制弾もレッドで退場【22日結果まとめ/欧州EL】2025.06.13

セルティック旗手怜央は先制弾もレッドで退場【22日結果まとめ/欧州EL】2025.06.13

-

バルセロナ、序盤に失点も逆転勝利【21日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

バルセロナ、序盤に失点も逆転勝利【21日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2025.03.07

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2025.03.07

-

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】フォトギャラリー2025.03.03

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】フォトギャラリー2025.03.03

-

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】F.Cボノスが逆転勝利で優勝を果たす!<決勝レポート>2025.03.01

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】F.Cボノスが逆転勝利で優勝を果たす!<決勝レポート>2025.03.01

-

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2025.02.25

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2025.02.25

お知らせ

人気記事ランキング

- 【2026ナショナルトレセンU-15】1回目参加メンバー発表!

- 「ワーチャレ予選2026」参加チーム募集開始!【U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2026】

- U-16日本女子代表候補、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!

- U-17日本代表メンバー発表!【HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー】

- 【2025 JFAトレセンU-12関西】参加メンバー発表!

- 「2025年度KYFA九州トレセンキャンプ 女子U13」が開催!

- 【2025 JFAトレセン関西U-13】参加メンバー

- 「2025年度KYFA九州トレセンキャンプ女子U17/U16」が開催!

- 【2025 関東トレセンキャンプU-14】参加メンバー

- すぐに「痛い」と言い出す息子…。