風間八宏監督が考える完璧な”止める”。「一番いい場所に止まっていなければ、止めていることにはならない」

2017年10月23日

戦術/スキル「止めたつもりでもボールが動いているなら、それは止めているのではない」。そう語るのは名古屋グランパス・風間八宏監督。ボールを完璧に「止める」とは何なのでしょうか。10月23日に発売となった『技術解体新書 サッカーの技術を言葉で再定義する』から風間監督が考える「止める」の定義を一部抜粋して紹介します。

文●西部謙司 写真●Getty Images

『技術解体新書 サッカーの技術を言葉で再定義する』より一部転載

攻撃は形ではなく、いかに相手に「矢印」を出させ、守れない場所をついていくか

「風間監督のサッカーには戦術がない。技術だけだ」

そういう見方もある。そうかもしれないとも思う。しかし、ならばこれはどうだろうか。

「戦術はあるが技術のないサッカー」

いっけんしてオカシイ。技術がなければ戦術は実現しないからだ。燃料の入っていない自動車みたいなものといえる。どんなに車体は立派でも、自走できなければ自動車ではないわけで。戦術と技術がイコールではないにしても、重なるところは大きい。そもそも技術がなければ戦術は成立しない。正確にボールを扱えないのでは、どのタイミングでどんなポジションにいても意味がないからだ。

風間八宏監督のサッカーは技術が前提になっている。外形的な、例えばフォーメーションをどうするということがメインではなく、技術を前提にしてそこから生み出されるものを求めている。

「ボールを扱う。体を扱う。頭を扱う。相手を扱う」

風間さんのよく言う4つの要素。この4つが同時に起きているのがサッカーなのだが、そこで決定的なのはタイミングだ。そしてタイミングを左右するのは技術である。

4つめの「相手を扱う」から説明したほうがわかりやすいだろう。

風間さんの言葉を借りると、「相手に矢印を出させる」。これが相手を扱ううえでのキーワードになる。矢印とは、相手の動きの方向性と勢いのこと。相手がどれだけの速さでどの方向に動いているか、あるいは動こうとしているか。例えば、相手の片足に体重が乗っている状態なら、その足のすぐ側をボールが通過しても反応できない。体重がかかっているのとは反対方向へすぐに動くこともできない。

つまり、相手を動かすことで守れない場所ができてくるわけだ。ごく単純化すると、相手が守れない場所をついていけば、AからB、BからCというシンプルなパスの連続でシュートまで到達することも理論上は十分可能である。つまり、攻撃は形ではなく、いかに相手に「矢印」を出させ、その瞬間に守れない場所をついていくかが最重要ポイントとなる。

では、どうやって相手に矢印を出させ、パスをつないでいくか。

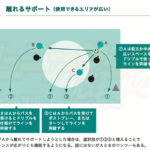

「一番いい場所に止まっていなければ、止めていることにはならない」

相手を動かすにはボールを動かせばいい。あるいは、相手にとって嫌な場所へ受け手が移動することで相手を動かすこともできる。守備者は自分の背後に入られる、視野の外へ移動されるのを嫌うので、マークしている選手がそういう動きをすれば反応して動く。相手が動けば、その逆をついて瞬間的にマークを外すことができる。

相手のマークを外すことはできる。問題は、外したタイミングでパスを受けられるかどうかだ。マークを外すのが早すぎると、パスが来たときには再びマークされた状態になってしまう。もちろん外すのが遅ければマークは外れない。マークを外したジャストのタイミングでパスが来ていなければならない。

机上論なら「ここがフリーになる」といえるが、実際にはフリーになるのが早すぎても遅すぎてもフリーにはなれない。戦術論のうえではフリーになっていても、実際にはタイミングが介在する。タイミングがダメなら、それは文字どおり机上の論。技術の伴わない戦術には意味がないわけだ

タイミングのカギを握るのは「ボールを扱う」になる。とくに「止める」。

ボールコントロールが浮いていたり、体から離れすぎたり、要は止めてから蹴るまでに時間がかかる状態なら、パスを受けたい選手がいくら相手のマークを外してもボールは出てこない。出てきたとしても無理なキックになって精度が期待できない。ボールが止まることで、はじめて次の受け手もマークを外すタイミングを計ることができる。いわば信号が青の状態なら、受け手はそのタイミングでマークを外せばいいとわかるが、黄色や赤ではタイミングを計れない。ボールの行く先々で信号が青になっていれば、攻撃はスムーズに流れる。それが戦術を成立させる前提となる。

風間監督はそこで「本当に止まっているか?」と選手たちに問いかける。

止めているつもりでいても、本当に止まっているのか。プロの選手がボールを止めるなら、一般的には止まっているように見える。ところが、風間さんの目には止まっていないことが多いという。風間さんの「止める」は、文字どおりボールが静止している状態を指しているからだ。ボールがコントロールされているように見えても、動いているなら風間さんの定義では「運ぶ」になる。運ぶなら運ぶでもいいのだが、「止める」と「運ぶ」は別なので、止めるつもりでボールが動いているなら、それは「ミス」だという。

「ミリメーターの話です。止めたつもりでもボールが動いているなら、それは止めているのではなくて運んでいるということ。一番いい場所に止まっていなければ、止めていることにはならない。それを知らない選手はプロでも多いですよ」

(つづきは、10月23日発売の『技術解体新書 サッカーの技術を言葉で再定義する』でご覧ください)

【商品名】技術解体新書 サッカーの技術を言葉で再定義する

【発行】株式会社カンゼン

【著者】風間八宏・西部謙司

四六判/168ページ

2017年10月23日発売

ここまでサッカーの「技術」を突き詰めた本はありません!

日本代表選手やプロのベテランでも、必ずサッカーがうまくなる風間理論を戦術ライティングの第一人者が徹底取材で解明した、究極の技法書。

川崎フロンターレしかり、名古屋グランパスしかり、風間八宏の指導で、なぜサッカーがグングンうまくなるのか?

カテゴリ別新着記事

ニュース

-

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

-

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

-

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

-

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

フットボール最新ニュース

-

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

-

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

-

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

-

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

-

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

お知らせ

ADVERTORIAL

| ジュニアサッカー大会『2024'DREAM CUPサマー大会in河口湖』参加チーム募集中!! |

人気記事ランキング

- 「2023ナショナルトレセンU-13(後期)」参加メンバー発表!【東日本】

- U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!

- 「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!

- 即時奪回の線上にゴールはあるか?ボールを中心に考える「BoS理論」とは

- “重心移動”をマスターすればボール扱いが上手くなる!? ポイントは「無意識になるまで継続すること」

- 夕食は18時が理想的。それができない場合は? 「睡眠の質」を高める栄養素

- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例

- 一生懸命走っているように見えない息子

- チーム動画紹介第69回「TFAジュニア」

- 社会が狂わす“現代の子ども”をサッカーで変えるためにできること