「認知力」はボランチとして持つべき最低限の能力である。攻撃時に必要なボランチの動き方

2018年01月18日

戦術/スキル昨年10月上旬、サッカーサービス社が「U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2017」におけるFCバルセロナのプレーを分析する講習会が開かれた。テーマは「FCバルセロナと日本のボランチの動き方の比較」。分析を担当したアルベルト・ペレス氏はポイントを「攻撃」と「守備」にわけ、とてもわかりやすく受講者に話をしてくれた。そこで、その内容を前編と後編にわけ、今回の前編では、「攻撃時のボランチ」について紹介したい。

【バルサ監督インタビューなどコラム多数】U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2017

取材・文●木之下潤 写真●佐藤博之、工藤明日香

前提条件としてボランチに必要不可欠なのは「認知力」

冒頭に、アルベルト・ペレス氏はFCバルセロナ(以下、バルサ)と日本のボランチの違いは「認知力」だと語った。

それはFW、MF、DFの3つの縦ライン、さらに左、真ん中、右の横ラインにわけた時、ボランチは中心に位置しているからだ。そのポジションからもわかる通り、ボランチには必然的に周囲の状況を360度把握することが求められる。

と同時に、同氏は「認知力は攻撃だけでなく、守備においても重要なことだ」と強くうったえた。その理由は、日本ではボールを保持している攻撃時のみ認知を意識している選手や指導者が多いと感じているからだろう。最近、日本のサッカーは守備力不足がうたわれているが、その原因の一つは守備時の認知力の欠如が挙げられる。

続けて、アルベルト・ペレス氏は「ボランチがどう状況を認知すればいいのか」を具体的に教えてくれた。

「バルサのボランチは、より広くピッチの状況を把握することを重視している。そのためにより走るというよりは、より広くグラウンドが見えるような『体の向き』を作りながら『ポジションを取る』ことだ。当然、見えない範囲が出てくる。だから、首を振って視野を確保し、見えない範囲も補う。それによって、例えば後ろのDFやGKの状況がどうなっているのかも把握するのだ」

そして、アルベルト・ペレス氏は「日本の選手たちはボール方向にしかフォーカスしていない」と口にした。

常に周囲の状況を認知するためには、ボールの動く方向に「体の向き」を調整し、ボールのない方向は首を振って状況を見ることが大切だという。基本はボールに対して「体の向き」を作るが、それは攻撃や守備においてその時々の状況によるため、それを調整するためにバックステップやサイドステップなど使うのだ。

前置きとして、ボランチに必要な条件である「認知の重要性」の話を終えると、いよいよ本題の「攻撃」がテーマの話が始まった。

自分たちが落ち着いてプレーできる状況を作ること

ボランチの「攻撃時の動き方」については、いくつかの状況にわけて話があったが、アルベルト・ペレス氏は「前提として、バルサは自分たちがボールを保持することを基本に、ボランチの動き方とプレーの優先順位が考えられている」ことを教えてくれた。

ただ、それはチーム全体が関わっていることだとも語り、「ボール保持者以外の選手たちが、基本フォーメーションにおけるポジションを素早く整える必要がある」という。

「バルサの攻撃はボールをプロテクトしながらスペースに運ぶことが基本とされている。だから、リスクの高いプレーを選ぶ前にチームを落ち着かせることが大切だ。でも、自分がボールを保持しても周囲の選手たちがモタモタしていたらまた相手にボールを奪われてしまう。なので、チームが基本的なフォーメーションを理解し、自分のポジションに素早くつくことが必須になる。そうすればチーム全体として時間を作ることができる。その時、ボールコントロール&パスの要素を身につけておかなければならない」

これは「ボールを奪った状況」についての話だったが、サッカーがチームスポーツであることをしっかりと認識させてくれる内容だった。さらに、「ボールを奪った後」に自分たちがボールを持ち続けるためにボランチに必要なことをこう伝えた。

「ボランチのポジショニングにおいての基本は、自分のポジションをキープすること。つまり、中央にいることだ。もちろん相手との状況による。DFラインにおいて数的同数でプレッシャーをかけてきたらポジションを一つ下げて数的優位を作り出す」

相手の基本フォーメーションによって状況が様々に変化し、その時々で判断は異なるが、ボランチは「ボールを前進させる」という大きな役割を担っている。特に自陣でボールを奪った状況においては「安全にボールを運ぶ」必要がある。なぜなら相手チームにとってはゴールが近く、得点チャンスが高いからだ。

このことについて、アルベルト・ペレス氏は「日本のボランチは攻め急いだり、周囲の把握不足でプレスにかかってボールを奪われることがある」と指摘した。

「ボールを奪った瞬間に素早く前にボールを運ぶプレーも一つの選択肢だ。もちろん成功すればいいが、リスクを抱えている。だから、確実性を見極めながらプレーしなければならない。そうしなければ、現代サッカーではカウンターの餌食になってしまう」

実際に、日本チームの映像を見たが、同氏がいう通り、攻め急いでボールを失っている場面が多々あった。また、こんなアドバイスをくれた。

「この年代は、ボールを奪ったらすぐに攻めようとすることがよくある。だから、バルサのコーチたちはそれを踏まえてボールをプロテクトしながら前に運び、有利な状況をチームとして作りながらスペースを使うように指導している」

だが、ボランチはそのポジションの特性として攻撃に移った時にマークにつかれていることも多い。

ボランチがマークを引きつけて味方のプレー環境を作る

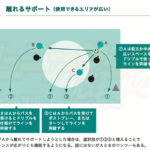

サッカーの試合では、ボランチの選手はボール保持者に程よい距離を保ち、パスを受けるシーンをよく見かけるだろう。その時、ボランチはボール保持者に対して斜めのポジションを取り、高さを作ることが基本的な考え方だ。

それは横並びでパスを受けたとしてもボールを前進させられず、もしプレスをかけられてボールを失うとピンチをまねくからだ。

「ボランチはボールを持っている選手に対して幅であり、その選手とは異なる高さを作らなければならない。ボールを受けることは大事だが、そうでない時も働く必要がある。それは自分たちにとって優位な状況を作るためにスペースを発生させることだ」

そして、アルベルト・ペレス氏は日本のボランチについてこう語った。

「周囲に対する認知力の差もあるが、日本の選手たちはバルサの選手たちがハイプレスをかけるとボールを運べるにもかかわらず蹴ってしまうことが多かった。ボランチは攻撃時にボールを受けることだけが仕事ではない。日本のボランチは受けられないとしてもそこにとどまる選手が多い」

自分に多くのマークが集中していれば、当然ボールを受けたら狙われる。なのに、日本の選手たちは認知力の低さからか、ボランチにパスを出すシーンも目立った。「ボランチにパスは出せない」時に自分たちで前に運べる状況を作り出し、ボールを前進させる術を持っていなかった。

「ボランチがマークを引き連れるということは、そのスペースが空き、パスコースを作ることでもある。違う選手がそのスペースを利用し、ボールを受けることもあるだろうし、その前のフォワードが顔を出してパスコースを作ることもある。その状況を作っているのはボランチだ。ボールに関与しなくても攻撃に参加できることを選手に教えなければならない。バルサのボランチはそれを理解している」

今回の前編では、「ボランチが身につけておくべき認知力」「攻撃時の考え方」をポイントとして記した。明日更新予定の後編は「守備時のボランチの動き方」についてだ。

【バルサ監督インタビューなどコラム多数】U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2017

カテゴリ別新着記事

ニュース

-

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

-

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

-

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

-

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

フットボール最新ニュース

-

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

-

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

-

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

-

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

-

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

お知らせ

ADVERTORIAL

| ジュニアサッカー大会『2024'DREAM CUPサマー大会in河口湖』参加チーム募集中!! |

人気記事ランキング

- 「2023ナショナルトレセンU-13(後期)」参加メンバー発表!【東日本】

- U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!

- 「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!

- 即時奪回の線上にゴールはあるか?ボールを中心に考える「BoS理論」とは

- “重心移動”をマスターすればボール扱いが上手くなる!? ポイントは「無意識になるまで継続すること」

- 夕食は18時が理想的。それができない場合は? 「睡眠の質」を高める栄養素

- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例

- 一生懸命走っているように見えない息子

- チーム動画紹介第69回「TFAジュニア」

- 社会が狂わす“現代の子ども”をサッカーで変えるためにできること