技術だけを切り取った練習は成立しない。ドリブルの本質を理解するために必要な戦術的意図

2018年01月25日

戦術/スキルスペインではドリブルとは言わない。もっとサッカーというスポーツを戦術的に切り取り、「運ぶ」と「抜く」と表現する。 レアル・マドリード、 FCバルセロナ、アトレティコ・マドリードなどに象徴されるように戦術が整備されたこの国では、 一体どんなトレーニングがなされているのだろうか。現地で少年たちを指導し、ジャーナリストとしても活躍する木村浩嗣氏の話に耳を傾ける。

(取材・文●木之下潤 写真●佐藤博之、ジュニサカ編集部)

「運ぶ」と「抜く」に秘められた戦術的な意味

――スペインでは、日本で表現されるドリブルが2つに分けられていると聞きました。

木村浩嗣氏(以下、木村) 目の前に人がいる状況と人がいない状況で、2つの言葉に分けられています。

運ぶ= conduccion (コンドゥクシオン)

抜く= regate (レガテ)

スペインでは1対1の状況にならなければ 「レガテ」はやらせません。いわゆる日本でいうドリブルは突破の概念に近いのでしょうからレガテを指すものだと思います。 ようは、フェイントなどのテクニックを駆使して相手を抜くこと。「コンドゥクシオン」は人がいない状況ですから顔を上げて前進して、相手を引き付けてパスを出したり、センタリングを上げたり、シュートをしたり、カウンターであればトップスピードで相手陣内に侵入したりと選択肢を持ちながらボールを運ぶことです。

―――日本よりも詳細で、かつ明確です。それぞれを使う状況がはっきりしています。

木村 そこは日本とスペインとのメンタリティの違いがあると思います。スペインの子どもはレガテが大好きなので、何も言わなければ何人も抜こうとします。ストリートサッカーをやってテクニックがある子はたくさんいますし、アグレッシブだから「パスを出せ」と言わなければ、どこまでも「レガテ」を続けます。これはシュートに対しても同じスタンスです。一方、日本の子どもは何も言わなくてもパスを出します。

―――確かに、メンタリティの違いは大きいかもしれません。日本の子どもたちは学校などでボールを蹴って遊ぶけど、ミニゲームをやって遊ぶようなストリートサッカーをする機会が少ないです。

木村 そのように聞くと、環境も大きな要因の一つだと思います。スペインのクラブにはセレクションを受けて入りますが、月会費のようなものはありません。もちろん ユニホーム代などは自腹です。月会費が必要になるのはスクール。ここは日本と同じです。そもそもクラブに入るような子は、ストリートサッカーでテクニックが磨かれています。そういうセレクションを受けるような子ですから自然に「レガテ」を覚えています。逆に、状況判断を知らずにクラブに入ってくるため、監督やコーチはパスをすることを指導しなければなりません。 だから、戦術的な観点で2つにはっきり分かれているのではないでしょうか。

―――なるほど。すでに「レガテ」できる状態の子どもがたくさんいるから、むしろ戦術などを指導してサッカーをプレーすることを身につけさせていくわけですね。日本はドリル的なドリブル練習をやっているところがほとんどです。きちんと戦術的な要素を入れた練習メニューをやっているところは、まだまだ少ないのは感じています。

木村 スペインでは「コンドゥクシオン」と「レガテ」と表現しているので、その日本でやられているドリブル練習のようなことはやりません。私もいろんなクラブの練習を目にしていますが、あまり見たことがありません。そのトレーニングだと戦術的な意味はないし、実戦の場でジグザグにボールを運ぶことはないから、フィジカルがメインのトレーニングですよね。ウォーミングアップでコーンを置いてボールを使ったトレーニングはたまに見かけることはあります。

―――クラブにもよりますが、日本だと技術トレーニングとして成立しています。

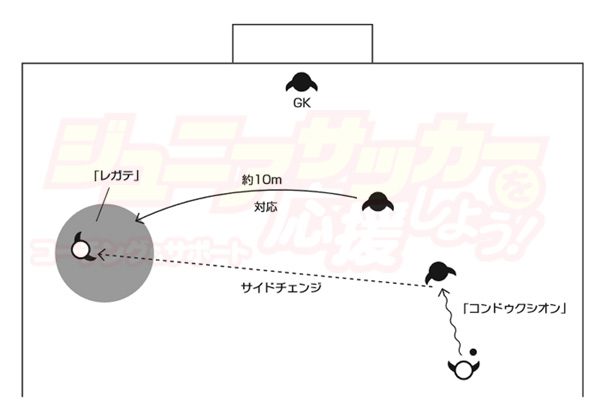

木村 例えば、ライセンスを取得する講習会で「レガテ」をテーマに課題が出され、もしそのトレーニングをやったら間違いなく落とされます。冒頭で話をしたとおり、「レガテ」は1対1ではないとできませんから。だから、1対1の状況を作るところからトレーニングをオーガナイズしなければなりません。例えば、左サイドに選手が一人いて、少し右寄りにいる選手が中にドリブルで入ってきて敵を引きつけてパスを送る。すると、その選手にマークとカバーがつくから左サイドの選手はフリーでボールを受けられる状態になります。守備側はカバーの選手が対応することになるから左サイドへの選手の寄せが遅れることになります。そうなると、左サイドの選手は「レガテ」でシュートを打つ選択肢がベストです。ワンタッチ目でGKが飛び出せないスペースにボールを運び、シュートを打つ状況を作り出してネットを揺らします。(トレーニング1参照)。

■トレーニング1:1対1の状況を生み出してからの「レガテ」トレーニング

「フィジカル」「技術」「戦術」の要素を2つ以上組み合わせる

―――木村さんの言われているトレーニングがスペインやドイツなどヨーロッパでは一般的だと思います。ただ日本では1対1の状況を作る概念がなく、そこが抜けているから2人の選手を向かい合わせ、いきなり1対1をやらせる指導者が多いです。

木村 スペインでは技術だけを切り取った練習は成立しません。ボールを使って「フィジカル」「技術」「戦術」の要素を2つ以上は組み合わせることが普通ですから。

・フィジカル&戦術

・フィジカル&技術

・戦術&技術

・フィジカル&戦術&技術

これらの組み合わせでボールを使った練習メニューを考えますし、1日のプランを立てます。私は1999年にこっちでライセンスを取得しましたが、その頃もすでに日本のドリブル練習のようなエクササイズ的な練習は見かけなくなりました。素走りするようなウォーミングアップですらそうです。きっと、スペインにとってはボールを使ったドリル的な練習は「ドリブルが向上するものではない。負荷をかけたコンディションを上げるだけの練習だ」とみなしているからではないでしょうか。

―――ライセンスを取得するのも時間を要すると聞きました。日本でも少しずつ整備がされているようですが、きっとクオリティがスペインとは違うと思います。

木村 私が取得した頃は1998年10月に開講して翌年の6月に卒業でした。2月ぐらいまでは座学、5月までは実技、6月に試験という流れです。授業は1日2コマが週2回で、1コマが1時間半でした。受講料は日本円にすると当時9万円ぐらいでしたから、現在は12万円ほどではないかと。当時からすでにライセンスがない指導者が監督を務めることはほとんどなかったと思います。コーチはいたと思いますが。今はライセンスがないと指導できません。それでもこの地域でいえば、セジージャやベティスといったプロクラブの指導者は少しは給料をもらっているでしょうが、他はほぼ無償です。もちろんスクールは会費があるので給料はありますが、微々たるものです。そのような事情でもサッカーを指導することはステイタスだからみんな真剣です。競争が激しいから勉強熱心ですし、意欲も高い。U8からリーグ戦があり、毎週試合があるから選手も指導者も、保護者を含めてチームは全体で戦っています。監督も結果が出なければクビになりますから。

―――まだ日本はそこまでの環境に至っていませんし、そうなるかもわかりません。お話を聞いていると、今回の「ドリブル」というテーマも日本だから必要な企画です。

木村 1試合で「レガテ」の状況が何度あるのか。メッシやネイマールなどの選手は別ですが、それ以外の選手は数回しか機会は訪れないでしょう。レガテはプレーの中のほんの一部にしか過ぎません。1対1が前提だし、現代サッカーではその状況を作ること自体が大変な作業です。サッカーではレガテをしてはいけない状況があるし、その方がはるかに多いのです。監督はチームをどう動かすか、子どもをどう動かすかを考えて指導します。毎週の試合の中でチームと子どもを育てるから、練習がゲーム形式で敵と味方が存在する形になるのは自然のことです。レガテよりも「マークを外す」「できたスペースを利用する」などのトレーニングの方が大事ですから。サッカーはチームスポーツなのです。もし練習メニューを組むにしても数的優位でレガテするのはナンセンスだし、数的不利になるのもありえません。その前に1対1の状況を作るトレーニングをしておかなければ「レガテ」は生きないと思います。

―――では最後に、トレーニングを一つ提示して、その解説をお願いできますか?

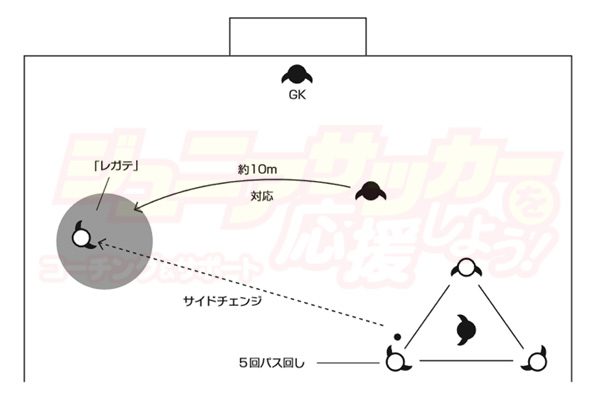

木村 1対1の状況を作るために右サイドで3対1のパス交換をさせます(トレーニング2参照)。それは守備を寄せるためです。そして、5本パスが通ったらサイドチェンジをして左サイドに張っている選手にパスを送ります。パス回しの背後でカバーしていたDFはボールが出た段階でレガテする選手に対応します。その距離は10mほどです。その程度なら最初にカバーに入っている位置から左サイドも見られます。サイドチェンジが出るまでは左サイドの選手は警戒段階だからパス回しのカバーの比重が重い。そこは守備戦術として指導すべきところです。中に絞ってGKを背負う形でカバーに入ります。レガテする選手は1対1の状況です。体は半身の状態でワンタッチコントロールをして前進することがポイントです。当然GKには最後のDFが抜かれたり飛び出すよう指示します。戦術として守備は絞る、攻撃は広く使うが原則だから、このトレーニングはゴール前の状況でないと成立しないメニューです。

■トレーニング2:3対1のパス交換からの「レガテ」トレーニング

カテゴリ別新着記事

ニュース

-

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

-

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

-

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

-

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

フットボール最新ニュース

-

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

-

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

-

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

-

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

-

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

お知らせ

ADVERTORIAL

| ジュニアサッカー大会『2024'DREAM CUPサマー大会in河口湖』参加チーム募集中!! |

人気記事ランキング

- 「2023ナショナルトレセンU-13(後期)」参加メンバー発表!【東日本】

- U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!

- 「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!

- 即時奪回の線上にゴールはあるか?ボールを中心に考える「BoS理論」とは

- “重心移動”をマスターすればボール扱いが上手くなる!? ポイントは「無意識になるまで継続すること」

- 夕食は18時が理想的。それができない場合は? 「睡眠の質」を高める栄養素

- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例

- 一生懸命走っているように見えない息子

- チーム動画紹介第69回「TFAジュニア」

- 社会が狂わす“現代の子ども”をサッカーで変えるためにできること