日本人選手の「認知-判断-実行」を高めるにはどうしたらいいか?【6・7月特集】

2018年08月01日

未分類試合の状況から逆算してトレーニングを行う

――何か良い事例はありますか?

坪井氏「サリーダ・デ・バロン(直訳はボールの出口。ビルドアップに似た言葉ではあるが、攻撃の始まりを表すスペインサッカー特有の表現)でもいいですし、ボールをキープすることでもいいですし、 4対2や5対2のシチュエーションでもいいですし、 逆サイドを認知するとかでもいいです。ボールが近くにあるときに遠くを認知することは大事ですから。人間はどうしても近くから認知するので、遠くを見れるようになるためのトレーニングをしたら良いはずです。逆に、ボールが逆サイドにある時だからこそ近くのことを見るようにトレーニングすべきだと思います。そういうふうに『認知』もいくつか整理していけます」

――そう考えると「サリーダ・デ・バロン」、要するに「ビルドアップ」が分かりやすいかもしれません。8人制サッカーで置き換えられますか?サリーダ・デ・バロンはいくつ種類があったと思います。

坪井氏「僕が書いた本の中では5つに分けています。ポジショニングの構造として、①DFラインが横並びになる4人 ②CBが広がってSBが前に上がる台形、③ロングフィードを行なってセカンドボールを拾いやすい形、④3人でのサリーダ・デ・バロン、⑤ゴールキック時のサリーダ・デ・バロンという5種類です。例えば①であれば、狙いとしてはDFラインを横並びにして前線の選手を引きつけてそのプレスをロングフィードで回避、また②の台形はCBが開くから1トップの場合に有効です。相手のタイプによって違ってきます。相手が2トップだったらCBが広がれば真ん中を開けやすくなります。そういうタイプを考慮して、本では5種類に分けています。ゴールキックからスタートするときも別のシチュエーションとして特徴があります」

――日本では、1-3-3-1で1トップが多いです。そう考えるとDFラインの横並び、また台形という方がうまく伝わるかもしれません。前線のプレスを飛ばして回避することはフィジカル的に難しい子もいます。だから、丁寧につなぐようなことを伝えた方がいいと思います。

坪井氏「確かに、日本の小学生はパワーがないですからね。でも、『45mのキックをしろ』と言っているわけではありません。25mぐらい蹴れたらいいんです。2バウンドしてでも届けばOKです。要するに、プレスを回避すればいいわけですから。1-3-3-1で、相手も1-3-3-1ですよね?

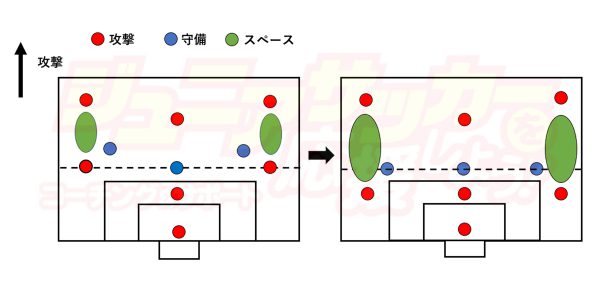

ラインが3つあって、基本的にDFラインのところは3対1なので最初のラインは絶対に超えられます。そこから『なぜ不都合が起こるか』といえばSHの選手たちが一つ前にポジションを上げてSBの選手にマークに着くからパスコースがなくなるわけです。でもラインを横並びにすることで相手を引きつけています。そこでSHの背後のスペースにパスをできれば理想ですよね?これが8人制サッカーでいう『飛ばすパス』です(図1)。

別の方法としては、SBのポジションを深い位置に置いといてCBとの間にスペースができます。SHを引きつけるために距離を取り、あえてSBに付けるパスを送ってダイレクトで落とし、そのバックパスを前に蹴る。その時に前線に張っていた味方のSHが先にスペースで待っていると、予測をされて潰されてしまいます。だから、バックパスがSBの選手からCBに渡る瞬間に、スッと空けておいたスペースに下がってくる。これも相手にとってのファーストラインを突破するパスになります。その後は、CBからのボールをSHが体を使ってマークをブロックしながらキープし、上がってきた味方とワンツーをするとかしながらゴールを目指します。

ここで『認知』といえば、このスペースに入ってくるタイミングをボールの状況によってどうサポートに入るのか。それを『いつ、どこで、どのタイミングでできそうかな』と考えるのも認知だと思います。この瞬間には『デスマルケ(マークを外す動き)』というアクションが入るので『いつ、どこでディフェンスとの駆け引きが必要なのか』ということを考える必要性も出てきます。一つずつ相手、味方、ボールの状況と大きく分けて見ていくと、それぞれ何を見るのかというポイントが整理されて枝分かれしていきます。

つまり、この状況のシチュエーショントレーニングで改善しようとしたら、こういう要素がうまく機能していればこのプレーは成立する。では、何を直したらいいかという視点で考えて『ここの状況を見る』必要があるという具合です。先の例では「味方がいつパスをしようとしているかを見ましょう(認知)」がデスマルケの質を上げるためのキーファクターです。そうやって大事なキーファクターが見つかると、そこを向上させるトレーニングが見えてきます。

だから、こういう仕組みを作ることが大事です。日本の指導者の皆さんも要素の内容は知っています。なので、試合の中でどう作用しているのかということを仕組みとして整理できればプレーの改善が図れるわけです。トレーニングの組み方も、実は日本人指導者は知っています。 ドリブルのドリル練習をする中でも、敵がいつ来てもいいように準備しておこうと声をかけているわけですから。それがこの要素につながっているという仕組み化をすれば、試合の状況に逆算できます。

私は、日本って情報が溢れていると思います。サッカーにおいては日本ほど海外の情報に敏感な国はありません。ネットでいろんなものを見ていますが、情報量はすごいレベルにあります。私たちがしなければならないのは、それらを仕組み化の中で理解し、ピッチにどう落とし込むかというのを考えられる力をつけることです。この部分はメソッドの話になっていきます」

カテゴリ別新着記事

フットボール最新ニュース

-

バルセロナが逆転勝利。チェルシーがまさかの黒星【9日結果まとめ/欧州CL】2024.05.21

バルセロナが逆転勝利。チェルシーがまさかの黒星【9日結果まとめ/欧州CL】2024.05.21

-

アーセナルが直接対決を制しCL首位浮上【26日結果まとめ/欧州CL】2024.05.21

アーセナルが直接対決を制しCL首位浮上【26日結果まとめ/欧州CL】2024.05.21

-

バルセロナがチェルシーに完敗【25日結果まとめ/欧州CL】2024.05.21

バルセロナがチェルシーに完敗【25日結果まとめ/欧州CL】2024.05.21

-

上田綺世が先制ゴールもチームは敗戦【27日結果まとめ/欧州EL】2024.05.21

上田綺世が先制ゴールもチームは敗戦【27日結果まとめ/欧州EL】2024.05.21

-

バルセロナ、終始リードを許す展開で辛くもドロー【5日結果まとめ/欧州CL】2024.05.21

バルセロナ、終始リードを許す展開で辛くもドロー【5日結果まとめ/欧州CL】2024.05.21

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2025.03.07

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2025.03.07

-

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】フォトギャラリー2025.03.03

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】フォトギャラリー2025.03.03

-

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】F.Cボノスが逆転勝利で優勝を果たす!<決勝レポート>2025.03.01

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】F.Cボノスが逆転勝利で優勝を果たす!<決勝レポート>2025.03.01

-

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2025.02.25

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2025.02.25

お知らせ

人気記事ランキング

- クラブとともに戦い、走り続ける背番号13――。FC岐阜の永久欠番

- 全試合日程・組み合わせ・会場一覧【JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会】

- レジスタFC、ソレッソ熊本、ヴァンフォーレ甲府らが全勝でラウンド16進出!【JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会】

- 名古屋グランパスU-15が横浜F・マリノスジュニアユースを下し高円宮杯を制覇!【高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会】

- 両者得点を許さずPK戦の末、サガン鳥栖がソレッソ熊本に勝利し優勝を飾る【JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会】

- 九州勢対決が決勝の舞台で実現!サガン鳥栖とソレッソ熊本が決勝進出【JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会】

- 北海道コンサドーレ札幌、ツエーゲン金沢、ジョガボーラ柏崎らが2連勝スタート【JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会】

- 川崎フロンターレ、サガン鳥栖、デサフィオC.F.らが準々決勝進出!【JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会】

- FCトリアネーロ町田、川崎フロンターレ、サガン鳥栖、ソレッソ熊本が準決勝に進出!【JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会】

- かつて“怪物”と呼ばれた少年。耳を傾けたい先人の言葉