「両利き」は幻想なのか? 「利き足指導」の是非を問う

2018年11月03日

未分類日本のサッカー界は左右両足を均等に磨くべし――。との指導が伝統となっていた。結果として、均等に両足を使える選手が多く育ちつつあることは否めない。だが器用さを備えた選手が揃ってきた反面、飛び抜けた存在は出現していない。いつになれば、メッシ級の傑物が生まれるのか。従来の育成法に疑問を呈し、一石を投じている指導者たちが掲げる理論は「利き足の強調」。その是非を問う。

『フットボール批評issue22』より一部転載

再構成●ジュニサカ編集部 文●加部究 写真●佐藤博之、Getty Images

【川崎フロンターレアカデミー時代の久保建英】

利き足が“武器”にならなければ意味がない

長く川崎フロンターレのアカデミーで指導に携わり、現在はグルージャ盛岡のヘッドコーチを務める髙崎康嗣は、世界のトップレベルと日本の選手たちの似て非なる違和感を考察し続けて来た。辿り着いたのは「利き足が武器にならないようでは世界に通用しない」という結論だった。

「私も2006年くらいまでは左右差のない指導を心がけていました。三好(康児=現北海道)たちにも最初は、そう伝えてきました。しかし途中で、これではダメだと気づき、選手たちには“すまん、もっと伸ばせる方法があった”と話し、そこから指導方針を変更しました。

三好、板倉滉(現仙台)、高宇洋(現G大阪)、田中碧(現川崎、今年J1第26節でプロ初得点)らの世代で、立ち足がしっかりして身体の軸が出来て、日々あれ?と思うほど変わっていきました」

髙崎が、さらに詳しく解説してくれた。

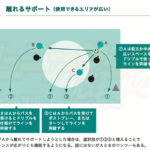

「若年代の世界大会なども見てきましたが、トップレベルの選手たちは、利き足の前に1ヶ所自分の最大値を表現出来るボールの置きどころを持っています。その同じポイントに止めて、自分の得意な形に持ち込んでいく。無意識でもギリギリの状況に追い込まれるほど、自然に利き足を使うステップワークになっているんです。

例えば、バルセロナへ行く前の久保建英も、自分では“逆足も練習しなくちゃ”と言いながら、左足のポイントを持っていて能力も図抜けていました。

中村憲剛も大久保嘉人も、風間八宏前監督の指導を受けて、さらに上手くなりましたが、それは利き足のポイントをしっかりと持っていたからです。憲剛は“頭の中がフレッシュになった”と表現していましたが、間違いなくテクニックも伸びています」

左足を禁じられていたら、ピルロは存在しない

だが皮肉なことに、最近は欧州の方が「右も左も」という日本の傾向に近づいてきている。特に躍進著しいアイスランドなどでも「左右同じように」という指導方針を打ち出しているという。

またACミランサッカースクール千葉佐倉校で「自分で考え行動を起こす」ことに重きを置き指導を続けるルカ・モネーゼも、「指導者が子どもたちに制限を加えるべきではない」との論点から、利き足に絞った指導に反駁する。

「このテーマについては、帰国した時にイタリア連盟とも相当な時間を割いて話し合いました。まず子どもたちの指導で、一つのことに限定して義務づけるのは大きな問題です。

サッカーは広いピッチで2度と訪れない多様な状況に対処することが求められるスポーツです。相手がいて、ゴールがあり、判断を伴い技術を駆使して解決していく。どこにゴールがあり、どちらから相手が来て、さらにそれがどんなタイプの相手なのか……。それぞれの状況で対処の仕方が変わります。

ポジションも多岐に渡ります。左SBに限定されるロベルト・カルロスのようなタイプなら左足だけ磨けば良いかもしれませんが、MFだったらどうでしょうか。もし左足を禁じられていたら、あのアンドレア・ピルロは存在しません」

ペナルティエリア左角に侵入したロベルト・バッジオが、敢えてラボーナで折り返した例を出すと「それこそが相手の予測を超える創意です。左で蹴れないからではない。相手の裏をかこうとしたわけです」と返ってきた。

「誰一人として同じDNAの持ち主はいないわけで、誰にでも適用する指導法も存在しません。特に7~8歳の段階で、まだ使える可能性のある逆足をカットして育てるのが正しいのか。イタリアでも2006年にW杯で優勝した後に、なかなか良い選手が育って来ないことが問題視されています。

それはアリゴ・サッキ(1980年代後半からミランで黄金期を築き、後にイタリア代表監督に)の時代に、オフサイドトラップという1つの法則に基づく強化に偏り過ぎたことが原因だという声もあります。

つまり1つの解決策に依存するのは、非常に危険なのです。子どもたちは、与えられた法則ではなく、自分に適した解決策を自ら探し出していくべきなのです」

※全文は『フットボール批評issue22』でお楽しみください。

その戦術はもう死んでいる? 激変するフットボールの「戦い方」改革、最前線を追う。今号のフットボール批評では、戦術と近未来を総力特集。ポゼッションvsカウンターという二極対立の構図が終わり、いま世界の最前線で何が起きているのか?本誌ならではの視点で、世界トップシーンにおける「戦術」の変革に迫ります。

【巻頭特別対談】

岡田武史×小野剛 いま明かす日本代表激闘の舞台裏 粕川哲男(構成)

【特集I】

その戦術はもう死んでいる? フットボールの「戦い方改革」最前線

【特集II】

Jリーグのパラダイムシフト いま何が起きているか?

>>ジュニサカ公式facebookはこちら

>>ジュニサカ公式Twitterはこちら

>>ジュニサカ公式Instagramはこちら

>>ジュニサカ公式Youtubeチャンネルはこちら

>>ジュニサカオンラインショップはこちら

カテゴリ別新着記事

ニュース

-

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

-

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

-

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

-

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

フットボール最新ニュース

-

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

-

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

-

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

-

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

-

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

お知らせ

ADVERTORIAL

| ジュニアサッカー大会『2024'DREAM CUPサマー大会in河口湖』参加チーム募集中!! |

人気記事ランキング

- 「2023ナショナルトレセンU-13(後期)」参加メンバー発表!【東日本】

- U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!

- 「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!

- 即時奪回の線上にゴールはあるか?ボールを中心に考える「BoS理論」とは

- “重心移動”をマスターすればボール扱いが上手くなる!? ポイントは「無意識になるまで継続すること」

- 夕食は18時が理想的。それができない場合は? 「睡眠の質」を高める栄養素

- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例

- 一生懸命走っているように見えない息子

- チーム動画紹介第69回「TFAジュニア」

- 社会が狂わす“現代の子ども”をサッカーで変えるためにできること