“良いトレーニング”の条件は?サッカーにおけるコミュニケーションは「共通理解」【10月・11月特集】

2018年11月30日

サッカー練習メニュー

指導者が選手にアプローチすべきは「頭の部分」

――最近は言語化やサッカー用語の定義化が一人歩きしています。どこまで切り取って分解するのか。でも、先読み能力を鍛えるようなトレーニングは分解しているわけではありません。大切なことは、プレーに必要なものがしっかり組み込まれたトレーニングになっていることです。

濱吉「先読みは攻める方向と守る方向が要素として組み込まれていないと考えられないことだと思います。私も今流行りのポジションプレーの練習はしますが、攻撃方向を決めないトレーニングは行いません。もちろん決めないものもあります。ただ、それは連続してボールをキープする感覚を養うために行うものです」

――頭を鍛えるものなのか、チーム戦術にまで紐づけられたものなのか。この部分は指導者の中で整理されている必要があります。私も地元福岡に帰省した時に強豪校の練習を見たりします。ポゼッションのトレーニングでよく感じるのは「単なるボール回しで終わっている」ことも多いことです。濱吉さんが言われた通り、攻撃方向が決まっていないトレーニングは感覚をつかむためのものです。それって認知能力を上げるだけのトレーニングですよね。攻撃方向が加わらなければチーム戦術=共通理解にまでは落とし込めないのではないでしょうか。

濱吉「攻撃方向がゴールなのか、ラインゴールなのか、スペースなのか、いろんな設定の仕方があります。ただ、大事なことは『何を選択していくのか』です。トレーニングで『何を選ぶのか』を繰り返し行うことは非常に重要です。ただし、高校生や大学生の試合を見ていて『おかしいな』と思うのは、カウンター主体のチームの監督が『ボールを大事にしろ』『しっかりとつなげ』と声を荒げていることです。まず、日頃からそういう練習をしているのか?そもそもチームの戦術がカウンター主体であればポゼッションを高めるトレーニングは必要なのかということです。キック&ラッシュがチームの戦術であれば、それに従ったトレーニングをしていけばいいだけですし、その方が勝利への効率性は高められるわけです」

――ボールが頭を飛び交っているチームの方が攻める方向が決まっているから明確です。セミナーを聴講していて共感した一つに「失敗してもいいから思い切って実践すること。そうしないと発見につながらない」と言われたことです。発見には行動が同居していて、それに尻込みしていても「何が悪いのか」が見つけられません。そして、指導者が選手にヒントすら与えず、ゼロから「考えなさい」というのは、その指導者自身に考えやアイディアがない証拠にも思えます。そういう点では、参考映像で使っていたミハイロ・ペトロヴィッチ監督が選手たちに対して具体的にどうすべきかを伝えていらっしゃったのは印象的でした。明確なプレーモデルがあるからこその指導だったと思います。

濱吉「鮨屋で例えると、10年も修行しているのに仕事を覚えない職人がいるわけです。見て覚えろと言っているわけですが、それでは乗り越える職人しか生き残れない。それだと確率が悪いから、サッカー界では指導を含めて様々なことを言葉にして論理的に進めているわけです。しかし、指導者には職人的な学び方、師匠が行う手順や店の歴史など鮨職人としての文化を背中に学ぶことも大切です。成功を収めているペップ、モウリーニョ、ナーゲルスマン、ポチェッティーノらの成功を収めている監督たちは、コーチングスクールで理論とは別に、誰かのもとで職人的な方法でも学んでいます。そう考えると、日本で行なわれている指導は感覚的です。

『感じろ』。

『考えろ』。

本当に、抽象的な言葉が飛び交います。何を考えるか。まず、前に向かうだろう。『ゴールからのアプローチだろう』と。例えば、ゾーンを区切ればボールを持っている選手はどうするのか、ボールを持っていない選手はどうするのか。指導者が選手にアプローチすべきは、準備という頭の部分です。それをダイナミックテクニックでいうと『反応』だと捉えています。パパッと動く。日本では決まりきったことだから儀式的に行なわれています。

少し前に、あるチームが試合前にトレーニングを行っていました。いいチームだったのですが、ウォーミングアップを儀式のように大声でやっていました。確かに彼らは規律正しくやっていますが、それがプレーの自立に繋がっていないように感じました。試合前にアプローチすべきは頭と体に刺激を与え、連結させて準備をしなければならないんです。彼らは監督に提示されたパターンの中でしかプレーできないから、それがなくなると動けない場面も多々ありました。自分たちのサッカーができない時の対応力が足りないように感じました。つまり、実は弱いんです。自己責任で考えられない、やらされているからその先に燃え尽き症候群に陥ってしまうのです」

――そこはバランスが大事です。わからなかったら答えを提示しながらも混乱したら「君だったらどうする?」と、その都度状況を説明してあげる必要があります。

濱吉「私自身は『良いところ取り』だけでは成長できないと思っています。職人的な学びで言えば、一連の手順と文化を学びます。ムダに思われる雑巾がけも一生懸命やらないと身につかないことがあるからです。答えを提示するのも頻度とかタイミングとか、どういう手順でどう教えていくかは考えなければなりません。基本的な手順(=トレーニングの原則など)を正しく保っていれば、あとは指導者が選手のプレーに対する反応に集中できるので楽だと思うんです」

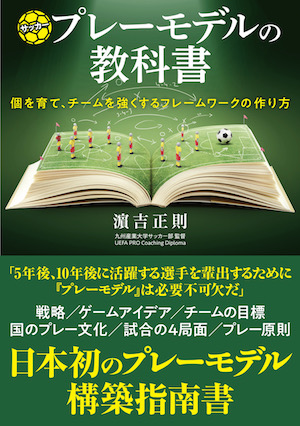

濱吉氏 新著『サッカープレーモデルの教科書 個を育て、チームを強くするフレームワークの作り方』 2021年1月6日発売!

<プロフィール>

濱吉 正則(はまよし まさのり)

1971年7月5日生まれ。UEFA公認プロコーチライセンス所持(JFA 公認S級コーチ相当)。大学卒業後の1995年にスロベニアへコーチ留学。帰国後は名古屋グランパス、徳島ヴォルティス、ギラヴァンツ北九州などでコーチを務めた。2016年にSVホルン(オーストリア)の監督に就任。現在は九州産業大学サッカー部の監督として活動している。

【商品名】『サッカープレーモデルの教科書 個を育て、チームを強くするフレームワークの作り方』

【発行】株式会社カンゼン

【発売日】2021/01/06

【書籍紹介】

近年サッカー界で話題の「プレーモデル」という言葉。

欧州のクラブで、プレーモデルは当たり前のように取り入れられているが、

日本ではプロクラブですらプレーモデルという文化が定着しているとは言えない。

本書では、グラスルーツの指導者にもプレーモデルの概念を理解できるような、まさに教科書です。

カテゴリ別新着記事

ニュース

-

【東北トレセンU-12】参加メンバー発表!2026.01.29

【東北トレセンU-12】参加メンバー発表!2026.01.29

-

U-17日本高校サッカー選抜候補、選考合宿参加メンバー発表!2026.01.23

U-17日本高校サッカー選抜候補、選考合宿参加メンバー発表!2026.01.23

-

日本高校サッカー選抜候補、選考合宿参加メンバー発表!2026.01.23

日本高校サッカー選抜候補、選考合宿参加メンバー発表!2026.01.23

-

【2025 関東トレセンキャンプU-16】参加メンバー2026.01.22

【2025 関東トレセンキャンプU-16】参加メンバー2026.01.22

コラム

-

U-12からU-18に何人残れるか?「川崎フロンターレの軸となっていかなくちゃ」大田和直哉監督が取る勝負と育成のバランス【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.05

U-12からU-18に何人残れるか?「川崎フロンターレの軸となっていかなくちゃ」大田和直哉監督が取る勝負と育成のバランス【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.05

-

「なぜ、これだけいい選手が熊本に集まるんですか?」ソレッソ熊本指揮官は信念をもって個性を伸ばす【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.03

「なぜ、これだけいい選手が熊本に集まるんですか?」ソレッソ熊本指揮官は信念をもって個性を伸ばす【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.03

-

「ヴァンフォーレ甲府らしくやります」U-12監督が出す“色”。全国大会を経験した選手たちはどんな成長曲線を描くか【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.01

「ヴァンフォーレ甲府らしくやります」U-12監督が出す“色”。全国大会を経験した選手たちはどんな成長曲線を描くか【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.01

-

動き方までは教えない。オシムさんが考える「自由」とは?「重なってしまうのは仕方がない。だけど…」2025.06.13

動き方までは教えない。オシムさんが考える「自由」とは?「重なってしまうのは仕方がない。だけど…」2025.06.13

フットボール最新ニュース

-

アーセナルが全勝首位通過【28日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

アーセナルが全勝首位通過【28日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

-

セルティック旗手怜央は先制弾もレッドで退場【22日結果まとめ/欧州EL】2025.06.13

セルティック旗手怜央は先制弾もレッドで退場【22日結果まとめ/欧州EL】2025.06.13

-

バルセロナ、序盤に失点も逆転勝利【21日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

バルセロナ、序盤に失点も逆転勝利【21日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

-

アーセナル、9番の2年以上ぶりCL復活弾で白星【20日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

アーセナル、9番の2年以上ぶりCL復活弾で白星【20日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

-

バルセロナが逆転勝利。チェルシーがまさかの黒星【9日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

バルセロナが逆転勝利。チェルシーがまさかの黒星【9日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2025.03.07

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2025.03.07

-

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】フォトギャラリー2025.03.03

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】フォトギャラリー2025.03.03

-

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】F.Cボノスが逆転勝利で優勝を果たす!<決勝レポート>2025.03.01

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】F.Cボノスが逆転勝利で優勝を果たす!<決勝レポート>2025.03.01

-

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2025.02.25

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2025.02.25

お知らせ

人気記事ランキング

- 『JFAフットボールフューチャープログラム トレセン研修会U-12』2016年度の参加メンバー768名を発表

- “早熟タイプ”か“晩熟タイプ”か。成長のピークはいつ訪れる? 子どものタイプを知ろう!!

- 池上コーチの一語一得「勝つために下の学年の子を上の学年で出す制度」

- 「2023ナショナルトレセンU-13(後期)」参加メンバー発表!【西日本】

- U-12からU-18に何人残れるか?「川崎フロンターレの軸となっていかなくちゃ」大田和直哉監督が取る勝負と育成のバランス【全日本U-12サッカー選手権コラム】

- ロンドン五輪代表・吉田麻也選手が炭酸飲料を飲まない理由

- 2014年度ナショナルトレセンU-12 四国(前期)開催要項および参加メンバー発表!

- 2015年度 ナショナルトレセンU-12北海道の参加メンバー発表

- 『バーモントカップ』初の全国の舞台!福井県代表・高椋サッカースポーツ少年団が感じた全国との”差”

- 『キヤノン ガールズ・エイト 第15回JFA地域ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会』で輝いた7人の選手たち/ジュニサカMIP