サッカーは技術と戦術がセット。ジュニア世代から身につけておきたい『パスを受けるための周囲の見方』とは

2017年06月12日

コラムサッカーは、ボールを持っているときの足元の技術だけでなく『ボールをもらうための技術』や『ボールを触った瞬間の技術』また『ボールを奪うための技術』など多くの技術が複雑に絡み合っています。これらの技術をいかんなく発揮するためには、周囲の状況を見極める力が必要になってきます。今回は、パスを受けるために必要な技術についてサッカー解説者や指導者として活躍する岩本輝雄氏の言葉から学びます。

構成●木之下潤 再構成●ジュニサカ編集部 写真●Getty Images、ジュニサカ編集部

『ジュニアサッカーを応援しよう!VOL.43』より転載

周囲を見る力を養うことはパスの受け方を増やすこと

【U-20日本代表・久保建英選手。プレーの判断スピードやボールをもらう技術は上の世代でも際立っていた】

周囲を見る。

今回のテーマで真っ先に頭に浮かんだのが「パスの受け方がうまい選手」です。日本では大久保嘉人選手(FC東京)は「パスの受け方がうまい選手」の一人です。大久保選手は、ボールをもらえるポジションを見つけるのと、ボールの置きどころが上手です。

さらに、自分がボールを受けられなくとも味方の動いたスペースを利用してボールを受けることがうまい。ボールをうまく受けられる選手は常に2つの考え方を持っています。日本代表では、香川真司や清武弘嗣なんかがうまい選手でしょう。

前線の選手では、久保建英も参考にできる選手の一人です。相手陣地の深いエリアでFWなど周囲の選手が動いた後に空いたスペースにスッと入り込んでボールを受ける。しかも足裏などを使い、巧みに前を向く能力はこれまでの日本人にはないスキルです。さすが、FCバルセロナの育成組織で鍛えられただけのことはあります。

イニエスタやメッシなどもそうですが、周囲をよく見渡しながら味方の動きを利用してボールを受けられます。

もちろん、味方との連携もあるから、いつもの練習からポジションが近い選手同士でトライしながら積み上げる一面もあります。ただ個人戦術として、味方の動きを見る力は養わなければいけない。ダイレクトで落とすことやフリックも周囲の動きを把握しなければできないプレーです。

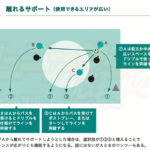

これまでの話は、自分と味方の関係でボールを受けるやり方ですが、レベルを上げると、相手との関係が加わります。対人に強いDFを背負ってボールを受けるよりは、一瞬の動きでその選手から離れてボールを受けた方がいい。ようするに、敵の情報も把握しておかなければなりません。

周囲を見ることはオフ・ザ・ボールから始まっているから準備が大切です。敵と敵の間のギャップでボールを受けるため、常に周りを見ておかなければなりません。

次のプレーを継続するにはトラップの習得が不可欠

しかし、ボールを受けた後は相手のプレッシャーにさらされます。そこで重要になるのが『トラップ』です。どんなボールでも足元にピタリとおさめることができれば相手は容易にプレスをかけられないし、顔を上げることができなくとも、間接視野で状況を把握する時間ぐらいは作れる。

現代サッカーでは、素早く攻めることがゴールの確率を高めるキーファクターだからボールを受けた後の優先順位は当然、前を向くことが一番です。横パスやバックパスはあくまでも保険をかけたプレーです。前を向くにもトラップが足元に収まらないと、相手DFに寄せるきっかけを与えてしまうし、次のプレーが遅くなります。

僕は育成年代の選手たちを指導していますが、3人での7~10mのパス回しを徹底的にやらせます。一般的には、「受け手に優しいパスを出しなさい」というのが常識です。スペースがある場合はその考えでもいい。でも、相手の守備がブロックを作っているとき、自分たちのプレースペースが狭いときはそれではダメだと思います。

なぜなら、敵の目線をずらして撹乱させるため、またプレッシャーをかける時間を与えさせないためには強くて速いボールを回し続ける必要があるからです。そのためにもトラップの技術は必要不可欠なのです。

どんな状況でも足元にボールを置くことができれば、相手は簡単に寄せることができないし、自分も次のプレーに素早く移れます。中盤の選手では、イニエスタは抜群にトラップの技術が高いです。

【イニエスタは世界で最もボールを受ける技術が上手な選手かもしれない。岩本氏いわく「敵のプレスを考慮した判断の伴う技術の高さには、いつも驚かされる」】

彼は100%の力でボールを迎えに行きません。理由は、そのほうがボールの勢いを容易に殺すことができるから。もう一つは、後ろや横からプレスする選手が左右のどちらから来ているかを把握するためです。

60 %ぐらいの力でボールを迎えに行きながら、前を向けるのか向けないのか、前を向けないのであれば数回ボールを触れて前を向けるのかどうか、完全に前を向かなければダイレクトでどんなプレーができるのかを判断する時間を作っているんです。さらに全力でボールを迎えに行かないから相手が全力で寄せてきても、足首の方向を少し変えるだけでそのプレスを交わしている。イニエスタの敵のプレスを考慮した判断の伴う技術の高さには、いつも驚かされます。

たとえば、このボールの受け方ができれば、高校生が大学生を相手にしてもプレーできると思う。スペースの狭いエリアで戦っている中盤や前線の選手たちは、身につけたほうがより有利になれる技術です。そういう総合的な観点でボールを受ける技術を子どもに教えるには、まず指導者が勉強しなければなりません。

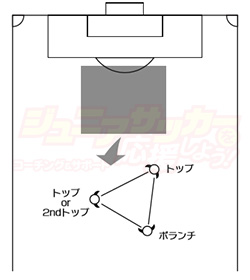

僕が指導する「3人でのパス回し」(下記・図参照)はとてもシンプルです。右回りであれば、出し手は受け手の左足にパスを出し、受け手は次のパスを考えてその方向に少し体を開き、左足で少し蹴り足側にボ ールを止めて素早く次の選手にパスを出す。それを速く正確に行うんです。

イメージとしては、トップ下の選手がペナルティエリア直前でボールを受けるシーンです。最も得点チャンスが生まれる場面なので、シビアな判断と技術が求められます。とにかくパスは強くて速いボールを蹴る。湘南ベルマーレ時代の中田(英寿)のキックもそうです。

なぜ強いパスなのか。それは自分たちがボールを速く動かせること、相手の予測が追いつかないこと、インターセプトをしても敵が簡単に足元に収められないから再びボールを奪い返す可能性が生じるからです。止める・蹴るの技術練習は上の学年の選手といっしょにやるといいかもしれません。

イメージとしては、トップ下が相手のDFラインとボランチのギャップで味方のボランチやDFからボールを受ける トレーニング。7~10mの距離で三角形を作り、右回りと 左回りでパスを回す。右回りの場合、出し手は受け手の左足にボールを出し、受け手は左足でトラップして右足で次 の選手にパスを送る。ペナルティエリア直前のシーンのため、パスは強くて速いボールを蹴るのが条件。少ないタッチ数で次の選手にパスを回そう。

カテゴリ別新着記事

ニュース

-

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

-

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

-

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

-

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

フットボール最新ニュース

-

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

-

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

-

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

-

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

-

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

お知らせ

ADVERTORIAL

| ジュニアサッカー大会『2024'DREAM CUPサマー大会in河口湖』参加チーム募集中!! |

人気記事ランキング

- 「2023ナショナルトレセンU-13(後期)」参加メンバー発表!【東日本】

- U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!

- 「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!

- 即時奪回の線上にゴールはあるか?ボールを中心に考える「BoS理論」とは

- “重心移動”をマスターすればボール扱いが上手くなる!? ポイントは「無意識になるまで継続すること」

- 夕食は18時が理想的。それができない場合は? 「睡眠の質」を高める栄養素

- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例

- 一生懸命走っているように見えない息子

- チーム動画紹介第69回「TFAジュニア」

- 社会が狂わす“現代の子ども”をサッカーで変えるためにできること