なぜ今「認知」なのか。サッカーの戦術的な理解を広く深めることの意義【6・7月特集】

2018年06月29日

未分類

監督がプレーモデルを選手に明確に示すから見るポイントがわかる

――海外と日本のサッカーを比較してどう思われますか。例えば、認知を戦術的な解釈というアプローチで捉えた場合に感じていらっしゃることはありますか?

浅野編集長「優れているか劣っているかという見方をすれば、 圧倒的に劣っていると思います。ヨーロッパの指導者たちはサッカーを体系化し、自分の中で整理した上で選手たちに自分がやりたいサッカーを指導します。彼らを取材すると分かるのですが、話す内容がきちんと整理されています。

サッカーというものが構造的にどういうものなのか。

その中で、自分の戦術はどういうものなのか。

例えば『このエリアでは、こういう原則を設定している』などというのが指導者の中で完全にクリアになっています。日本の指導者には、そういう部分が足りないのかなと思います。 私はサッカーに対する解釈の広さや深さという意味で大きな違いがあるのではないかと感じています。

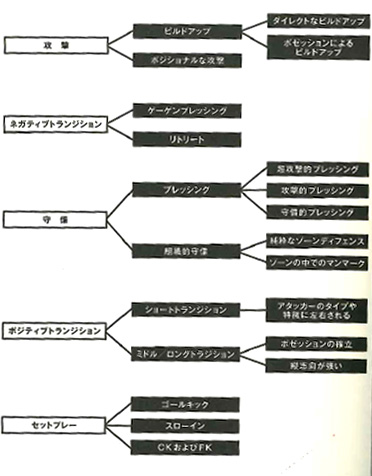

選手やそれ自体の技術とかポテンシャルだったりとかという部分には、それほど差を感じていません。最近『モダンサッカーの教科書』(ソル・メディア)という本を出版したのですが、著者はレナート・バルディという元ACミランのコーチを務めていた人物です。サッカーをものすごく体系化しているので非常に分かりやすいんですよね。例えば、モダンサッカーのフレームワークとして、彼が分析のフォーマットで使っているものをその中で紹介しています。これがその一例です。

■分析のフレームワーク

4つのフェーズ+セットプレーで構成

※『モダンサッカーの教科書 イタリア新世代コーチが教える未来のサッカー』より

サッカーの局面を『攻撃』、『ネガティブトランジション』(攻撃から守備への切り替え)、『守備』、『ポジティブトランジション』(守備から攻撃への切り替え)と『セットプレー』に分けています。例えば、攻撃には『ビルドアップ』と『ポジショナルの攻撃』、ビルドアップには『ダイレクトなビルドアップ』と『ポジショナルによるビルドアップ』というような流れでフレームワークが出来上がっています。

その中でおもしろいのは『ゲーゲンプレッシング』と守備の『超攻撃的なプレッシング』というのが違う点です。要は、ボールを奪われた直後にポジションを戻さずにカオスなままボールにアプローチに行くのがゲーゲンプレッシング。守備はそこからフェーズが移行し、守備パートとして『前線からのハイプレス』が存在します。そして、ハイプレスにも『超攻撃的プレッシング』、『攻撃的プレッシング』、『守備的プレッシング』があります。それはエリアによって分けられているのですが、ゲーゲンプレッシングと超攻撃的プレッシングは違うものなのです。

こういうことを含め、ヨーロッパではサッカーのフレームワークが構築され、それを構成する要素があり、さらにその言葉も定義化がされています。そのあたりはものすごく明確です。選手の立場から見たらわかりやすいものだと思います。整理されているほどわかりやすいので、状況がシンプルに捉えられます。

日本人はゾーンディフェンスが苦手だと言われますが、この本の中ではゾーンディフェンスとマンツーマンディフェンスは明確に分けられるものではないと書かれてあるんです。守備のフレームワークの中でいうと、リトリートの中で『組織的守備』という言い方をしているのですが、その中に『純粋なゾーンディフェンス』と『人を見るゾーンディフェンス』という表現をされています。日本代表前監督のハリルホジッチの守備は後者に分類されています。アタランタを指揮するガスペリーニもマンツーマン色の強い守り方を採用していますが、そこは善し悪しで議論する部分ではなく、単なるやり方の違いでしかありません。

純粋なゾーンディフェンスも人を見るゾーンディフェンスも固定的ではなく、試合によっても変わってくるし、選手の特徴によっても変わってくる。例えば、シチュエーションでいえばサイドからのクロスが入ってくるような状況だと『人』に基準点を置いてマンツーマンを置いているチームもあるし、完全にゾーンのチームもあります。レナート・バルディがコーチをしていたトリノでは ニアサイド側のCBだけはゾーンで、 他の選手はマンツーマンで対応しているということでした。それは相手FWと自チームのDFとの一対一の力関係であったり、全てが整理された上で決断されたチームとしての戦術アプローチです。

もし選手自身にそういう知識がインプットされていれば、ニアサイドに一人が余っている状態を見た時に 「あー、このチームはこういうやり方なんだな」と情報として読み取ることができ、プレーに反映させられる。レナート・バルディが言っているのは、最近の超攻撃的プレッシングをやっているチームの傾向として後ろ(DFライン)の対応を数的同数にする、と。普通は相手が前線に2枚を残している場合は後ろを3枚にし、1枚余らせるというのが常套手段でした。でも、そこをあえて2枚にして機能することにし、後ろから前線まで数を合わせてプレス行うのが流行りとしてあるそうです。

そうした場合、もし後方でボールを持った時につながず早めに前に蹴り出した方がいい。なぜなら数的同数で不利な状況にあるから。ただそういう知識を持っていれば、その状況を見た瞬間に2対2を認知できるから監督に指示されなくてもプレーが選択できます。つまり、知識は、どこを見ればいいのかポイントを明確にしてくれます。

選手に全てを教える必要はありませんが、チームとしての戦術を明確に提示してあげれば、選手は見るポイントを絞れますし、そういう知識を積み重ねる中で実践を通じて磨いていけば考えなくても判断できるようになります。だから、指導者の果たす役割は非常に大きくて、そういう戦術的な部分へのアプローチを「中央に絞れ」とか「なんで、そこで蹴らないんだ」とか、不明瞭なことを言葉に出しても選手の成長になりません。具体的にどうするか。知っているかどうかという差は大きいと思います。

最近よく言われる『プレーモデル』が監督にとってどういう枠組みにあるのかを選手に示し、『どういうサッカーをするのか』を育成年代からきちんと伝えられると判断が磨かれていくと思いますし、それがイコール『認知を鍛える』ことなのかなと私は認識しています」

カテゴリ別新着記事

ニュース

コラム

-

U-12からU-18に何人残れるか?「川崎フロンターレの軸となっていかなくちゃ」大田和直哉監督が取る勝負と育成のバランス【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.05

U-12からU-18に何人残れるか?「川崎フロンターレの軸となっていかなくちゃ」大田和直哉監督が取る勝負と育成のバランス【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.05

-

「なぜ、これだけいい選手が熊本に集まるんですか?」ソレッソ熊本指揮官は信念をもって個性を伸ばす【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.03

「なぜ、これだけいい選手が熊本に集まるんですか?」ソレッソ熊本指揮官は信念をもって個性を伸ばす【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.03

-

「ヴァンフォーレ甲府らしくやります」U-12監督が出す“色”。全国大会を経験した選手たちはどんな成長曲線を描くか【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.01

「ヴァンフォーレ甲府らしくやります」U-12監督が出す“色”。全国大会を経験した選手たちはどんな成長曲線を描くか【全日本U-12サッカー選手権コラム】2026.01.01

-

動き方までは教えない。オシムさんが考える「自由」とは?「重なってしまうのは仕方がない。だけど…」2025.06.13

動き方までは教えない。オシムさんが考える「自由」とは?「重なってしまうのは仕方がない。だけど…」2025.06.13

フットボール最新ニュース

-

アーセナルが全勝首位通過【28日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

アーセナルが全勝首位通過【28日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

-

セルティック旗手怜央は先制弾もレッドで退場【22日結果まとめ/欧州EL】2025.06.13

セルティック旗手怜央は先制弾もレッドで退場【22日結果まとめ/欧州EL】2025.06.13

-

バルセロナ、序盤に失点も逆転勝利【21日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

バルセロナ、序盤に失点も逆転勝利【21日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

-

アーセナル、9番の2年以上ぶりCL復活弾で白星【20日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

アーセナル、9番の2年以上ぶりCL復活弾で白星【20日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

-

バルセロナが逆転勝利。チェルシーがまさかの黒星【9日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

バルセロナが逆転勝利。チェルシーがまさかの黒星【9日結果まとめ/欧州CL】2025.06.13

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2025.03.07

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2025.03.07

-

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】フォトギャラリー2025.03.03

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】フォトギャラリー2025.03.03

-

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】F.Cボノスが逆転勝利で優勝を果たす!<決勝レポート>2025.03.01

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】F.Cボノスが逆転勝利で優勝を果たす!<決勝レポート>2025.03.01

-

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2025.02.25

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2025.02.25

お知らせ

人気記事ランキング

- U-16日本女子代表候補、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!

- 「ワーチャレ予選2026」参加チーム募集開始!【U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2026】

- U-17日本代表メンバー発表!【HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー】

- 『JFAフットボールフューチャープログラム トレセン研修会U-12』2016年度の参加メンバー768名を発表

- 日本代表・吉田麻也選手が過ごした少年時代 フォワードからディフェンスへの転身

- 「背中を柔らかく鍛えるとサッカーはうまくなる」樋口敦氏による親子向けクリニックを開催!【PR】

- U-12からU-18に何人残れるか?「川崎フロンターレの軸となっていかなくちゃ」大田和直哉監督が取る勝負と育成のバランス【全日本U-12サッカー選手権コラム】

- なでしこジャパン(日本女子代表)メンバー発表!【AFC女子アジアカップオーストラリア2026】

- 清武弘嗣選手が経験した苦い全少での思い出と父の熱き教え【後編】

- 【2025 JFAトレセンU-12関西】参加メンバー発表!