サッカー経験ゼロの指導者が考える“体系的にサッカーを整理する”とは?

2019年11月06日

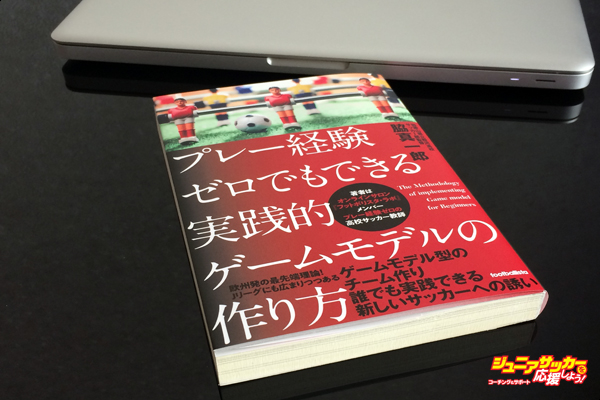

戦術/スキルここ数年、メディア上には「ゲームモデル」「プレー原則」といったサッカーに必要なキーワードがたくさん並んでいる。しかし、いまだ「具体的にそれがどういうものなのか?」を理解している者は少ない。本来ならJFAが「ジャパンズウェイ」を指導現場でも使えるように資料としてある程度は具体的に明示し、グラスルーツで活動する初心者コーチやお父さんコーチのために情報を提供したり、指導実践を行ったりするのが、選手にとってもより良い環境づくりになっていくと思うが、現状はまだ追いついていない。ただ、育成現場は「待ったなし」で進んでいくものだ。とはいえ、多くのコーチが自ら作成した「ゲームモデル」「プレー原則」をもってサッカー指導をしているわけでもない。それが現実であるなか、7月に「プレー経験ゼロでもできる実践的ゲームモデルの作り方」(ソル・メディア)は発売された。注目すべきは、著者が「サッカーのプレー経験がゼロ」という点である。そこで、今回は和歌山県立粉河高校で世界史の教師をされ、サッカー部監督としてゲームモデルを基に指導をされている脇真一郎先生にインタビューをお願いした。

取材・文=木之下潤 写真●footballista

経験ゼロの指導者がゲームモデルを作った理由

——まず、「なぜゲームモデルを作ろう」と思われたのですか?

脇真一郎氏(以下、脇) 7月に発売された書籍でも“サッカーとの出会い”から“ゲームモデル作成”に至る経緯には触れています。学校の先生をしていると、専門外から部活に関わる方はたくさんいます。私も一度は吹奏楽部の顧問をしましたし、最初はプレー経験ゼロでサッカー部の顧問を務めることになりました。だから、そのゼロという段階から分からないなりに考えたり勉強したりして現場指導を始めました。手探りでサッカーの指導らしきものを繰り返すなか、私が感じていたことは「出口が見えない」ということです。

どこから入って来たかもわからないまま、サッカーと呼ばれる世界にはいるけど、どこに向かって進めばいいのか。勉強をして目の前にあるサッカーの部品はいっぱい拾うけど、何を集めたらいいのかもわかっていません。自分の中では、それらの部品をきちんと教科書のようなものに体系化できるものがなかったんです。

もちろんサッカー経験者の人に聞きますが、結局は人が体系化したものを見たり聞いたりしてみても、自分の中ではしっくりこないんです。そうなると、インプットしている部品をどこかのタイミングで体系的に構造的に自分なりにまとめていかないと、選手に対する指導が場当たり的なものになってしまうと思いました。そのことはずっと自覚していました。

そして、自分に起こったことは、ゲームモデルに出会う前に選手のレベルが上がり、自身が積み上げてきた知識と指導技術だけでは立ち行かなくなったということでした。

実際、立場上は指導者でありながら「この子たちに何を指導すればいいのかな?」と放っておいても自分たちである程度はプレーができてしまうレベルの選手に出会ってしまったんです。その頃のサッカー指導に関しては、尻尾を追いかける犬のようにグルグルと同じところを回っているような状態でしたが、インプットすることだけはできることなので足りないものを埋めるようにひたすら学び続けていました。とにかく「自分に足りない部品を集めよう」と。

その部品が多い少ないは別にして、部品を形にできない状態です。

設計図を持っていないのでは、結局は指導も同じことの繰り返ししかできないんです。ジグソーパズルにたとえると、初めは300ピースくらいのパズルを組み立てていたのが、選手のレベルが上がり、しかも自分の知識が増えたことも重なって2000、3000ピースくらいのパズルを急に組み立てる状況になったんです。でも、部品は集められるけど、その組み立て方がわかりません。

ようするに、絵や写真が描かれていない単色のパズルを組み立てるような状態です。

「何かしらその部品を体系的に組み立てる軸がほしい」。そう思ったときに、偶然、ゲームモデルに出会いました。そのときは、それが実際にはどれほどのものかが詳しく理解できませんでした。でも、林舞輝くんが開催した講習会に参加したりして、自分が求めている「体系的にサッカーを整理していくこと」の一つの指針になることは間違いないことがわかりました。自分なりの理解の中から、「まずはやってみよう」と思ってまとめ始めたのが、そもそものスタートラインです。

——部品集めのところですが、一般論としては「点が線に、線が面に、面が立体に」ということだと思います。とにかく部品=点を集めるなか、どんどん部品が多くなっていき、複雑になっていったので自分の中でも整理がつかなくなってしまったということですか?

脇 いろんなパズルの部品をピースとして集めすぎて、部分的には絵が作れるけど、全体として構成できない状態でした。なので、集めている部品の精査をしないと、自分の方針とは違うパズルの部品だったのに、でも結果それを指導してしまっている状況であることが度々ありました。必死にインプットをやりすぎて、「今それは必要ないよね?」ということもやり続けていたんです。そこがサッカー経験者ではない者の弱さでもあると思います。吸収しようとしたときに、自分が持つフィルターが曖昧に機能してしまうというか。だから、整理作業を行うときに、とても難しい状況が起こってしまっていました。振り返ると、そんな実感でした。

——林舞輝さんの講習会の中で「ゲームモデル」というキーワードが出た時に、「これだ!」と思われたわけですよね。それって感覚的なものなのか、積み上げてきたものの中で何か引っかかりを覚えるようなものがあったのか?

脇 たぶん、「どちらも」だと思います。パッと聞いた瞬間の反応と、そこから講習会を聞きながら反芻して噛み砕いていく過程で「やっぱりそうか」と納得していくことと両方ありました。キーワードというか、自分の中で腑に落ちたのは、彼がゲームモデルを家の作り方にたとえて話をしてくれたことです。「理想の設計図を描く。それを実現していくためには、例えばこういうことが必要になりますよね」と。

それが、自分の中で知識を体系化する必要性を感じていたところにピタッとはまりました。

「必要なプロセスだよな」と。書籍にも書いたのですが、私は現在の学校に赴任する前の高校で現職のまま、大学院に二年間通わせてもらいました。歴史学の勉強に再度挑戦したときに「知識を体系的に整理する」という経験を何度もすることがあって、実はそういう土台も「ゲームモデルを作る」キッカケになりました。「サッカーでも、できたらいいのにな」と漠然と思っていたことが、林舞輝くんの講習会を聞いたときにバチッと噛み合いました。

「そうか、サッカーではこういう風に体系的に捉えていけばいいんだ」と。大学院の授業は、歴史上の出来事をいろいろ調べて体系的に構造的にまとめて、同じ研究室の仲間に発表することを繰り返します。その連続なので、そういう作業プロセス、思考プロセスはサッカーのゲームモデルづくりでも非常に役立っています。

【和歌山県立粉河高校サッカー部監督の脇真一郎氏】

どんな家かがわかると選手がイメージしやすい

——私はサッカー以外の仕事もしていますが、意外と日本の関係者ってサッカー外の日常的な出来事からサッカーに関する気づきを得たりとか、つながりに気づいたりとか、そういう風に結び付けられない方が多い印象です。

脇 今回、本を出しておもしろかったのは「これってビジネス書としても役立ちますよね」と言ってくれた読者がいたことです。結局、組織論など「何をどう捉えていく」という基礎構造はベースとして共通する部分があると思うんです。私自身、そういうことを大学院で学べたことが一つの強みでした。私はサッカーの経験がゼロだから、経験で作られるサッカー脳を持っていません。つまり、一般社会における基礎構造視点でサッカーを見ているので、自分の中で形作られるサッカー脳の視点だけでは指導を考えないんです。

——ほとんどの監督やコーチがプレー経験を持つなか、それが役立つこともあれば、その視点で選手を見過ぎてしまって俯瞰する視点が足らないことが、いまのサッカー指導にはよく起こっています。

脇 普段は教師をしていて、私は“世界史”という生徒にとっては得体の知れないものを伝えています。だから、得体の知れないものを人に伝えるときに、それを他人事のまま教え続けても相手にとってはお経にように退屈なものに聞こえてしまいます。

いかに自分のことに置き換えられるか。

いかにアンテナで拾い上げてくれるか。

そこは授業でも大事にしているので、サッカー指導のほうでも「どう言語化するのか」、「どう伝わっているのか」という目線は、いつも持ち続けています。ただ知識を投げつけても、生徒たちは必要なければ見向きもしないし、むしろ大人から得体の知れないものを投げても避けるだけです。そこは気を使っています。その部分は教師という立場上、サッカー部の選手にもいつも通りできているのかなと思います。

でも、最近は「自分の持っている知識や指導技術がまだまだ足りない。欠けているな」と思っていて、特にジュニアの指導をしている方とのつながりがほしいと感じていました。

ジュニア指導者の書いている記事を見たりして、そうやって勉強しているうちに「もしジュニアを指導するとしたらどんなことを伝え、どんな言葉で伝えるんだろう?」と書籍を執筆している頃から感じていました。そのときは答えがまったく出てきませんでした。だから、ジュニアの指導をするときは「もっと別の力が必要なんだな」ということがだんだんわかってきました。実は、書籍を作っているときにも、幅広いカテゴリーの指導者にいろいろなことを聞いたのですが、私にとっては目から鱗が落ちる内容ばかりで勉強になりました。

——その目から鱗の中から何か一つ例えとして教えていただけますか?

脇 例えば、ボールを持っている相手に対して「プレスに行きましょう」と小学校の選手に伝えるとき、あるコーチが「相手に触れる距離まで行きましょう」という言い方をしていました。「強く行こう」、「ボールを奪いに行こう」と表現されているなか、子どもがその現象を間違わずに理解できる言葉ってすごいなと思いました。

「強い」と言っても曖昧ですよね。

でも、相手に触れる距離は選手にとってはイメージしやすいし、言葉の表現一つで共通意識の持ち方が違うな、と。「幅を取れ」というのか、「タッチラインを踏むところまで広がれ」というのかは全然違います。つまり、「こういうことをここまでする」という基準を言葉で伝えられるように工夫しているところは、ジュニア指導者と交流を持ったことで私も随分意識するようになりました。小学生でもわかる言葉だったら、高校生には絶対にわかりますから。いきなり何とか理論と言われても選手はわからないし、誰でもわかるような言葉を基準にすることはとても大事だなと思います。そこはジュニアの指導のほうが一つ進んでいます。

>>11月特集のインタビュー第二弾11月13日配信予定

【プロフィール】

脇 真一郎(わき しんいちろう)

1974年、和歌山県生まれ。同志社大学文学部卒。和歌山県立海南高校でサッカーと出会い、和歌山県立伊都高校で初めてサッカー部顧問として指導にたずさわる。和歌山県立粉河高等学校に異動後、1年目は副顧問、2年目以降は主顧問として7シーズン現場での指導を続けている。2018年に1期生として「フットボリスタ・ラボ」でのサッカーコミュニティ活動を開始。以降、ゲームモデル作成推進隊長としてfootballistaでの記事執筆や、SNSを通じた様々な発信を行っている。2019年7月に「プレー経験ゼロでもできる実践的ゲームモデルの作り方」(ソル・メディア)を上梓

▼Twitter=@kumaWacky

カテゴリ別新着記事

ニュース

-

【第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会】出場チーム決定!2025.06.18

【第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会】出場チーム決定!2025.06.18

-

なでしこジャパン(日本女子代表)、国際親善試合(vsスペイン女子代表)と「E-1サッカー選手権」に臨むメンバー発表!2025.06.18

なでしこジャパン(日本女子代表)、国際親善試合(vsスペイン女子代表)と「E-1サッカー選手権」に臨むメンバー発表!2025.06.18

-

「エリート女子GKキャンプU-15」参加メンバー発表!2025.06.17

「エリート女子GKキャンプU-15」参加メンバー発表!2025.06.17

-

「東北トレセン女子U-13」が開催!2025.06.10

「東北トレセン女子U-13」が開催!2025.06.10

フットボール最新ニュース

-

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.05.21

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.05.21

-

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.05.21

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.05.21

-

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.05.21

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.05.21

-

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.05.21

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.05.21

-

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.05.21

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.05.21

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2025.03.07

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2025.03.07

-

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】フォトギャラリー2025.03.03

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】フォトギャラリー2025.03.03

-

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】F.Cボノスが逆転勝利で優勝を果たす!<決勝レポート>2025.03.01

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】F.Cボノスが逆転勝利で優勝を果たす!<決勝レポート>2025.03.01

-

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2025.02.25

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2025.02.25

お知らせ

人気記事ランキング

- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例

- 東北トレセンU-13が開催!

- 栄養も食事量も“バランス良く”/小学校1・2年生向けの一日の食事例

- プロフットボーラーの家族の肖像『久保竜彦 ~本気で向き合うということ~』

- 「運動ができる子は勉強もできる」は本当か?

- パスやシュートばかりでドリブルしない子ども

- サッカー選手に必要な能力「巧緻性」を磨こう【前編】

- 【第94回全国高校サッカー選手権大会】高校サッカー選手のジュニア時代 北海道・東北

- 食べてすぐに運動しても大丈夫! 試合前にとりたい”消化の良い”食事とは?

- 今、指導者に何が求められているのか?サッカーを“サッカー外”から学ぶ重要性