「問いかける」だけではない。プレーの”選択肢”を広げるために指導者ができること【6・7月特集】

2018年06月13日

未分類6・7月の特集テーマは「認知力向上が上達への第一歩だ」。今回は「選択肢を持つ」ことから認知を掘り下げたい。選択肢と一括りで言っても選ぶ側と選ばれる側がある。それはサッカーがチームスポーツだから当たり前だが、選択肢をプレーとして成り立たせるには両者の共通イメージが一致していなければならない。そのために指導者がどんなアプローチができるのか。今一度考えるキッカケにしてほしい。

■第1回

状況判断の向上に「認知力」は必要不可欠である。その真意を説く

取材・文●木之下潤 写真●Getty Images for DAZN、佐藤博之

選択肢を複数持つには自分と周囲の2つの状況把握が大事

「選択肢を持つことが大事だ」

育成年代の選手たちに、そういう言葉をかけている指導者はたくさんいるだろう。確かに「選択肢をいくつか持ちながらプレーすること」はサッカーをプレーする上では重要なことだ。

選択肢が一つだと、それを妨げられた時に行き詰まる。選択肢が二つあれば、一つがダメでももう一つを選べばいい。しかし、サッカーは11対11(8対8)のチームスポーツだから二つの選択肢も遮断される可能性がある。ということは、3つ、4つの選択肢を持っていれば様々な状況に対応できる。と同時に、相手にとっては嫌な存在になれるということだ。

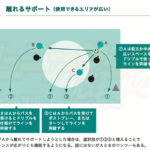

そもそも選択肢を複数持つためには「その時々で状況を把握していること」が前提となる。状況を把握するとは、具体的に「障害となる敵の位置関係」、「自チームのプレースペース」、「それを共に活用できる味方の数と自分との関係性」といったことが挙げられる。そういうことを含めた状況を把握した中で、結果的に選択肢を持つためには自分の置かれた状況も加味しなければならない。自分がマークにつかれているのであればそれを剥がすためのアクションを起こさなければならないし、フリーであれば余裕を持って選択肢を探す作業ができる。

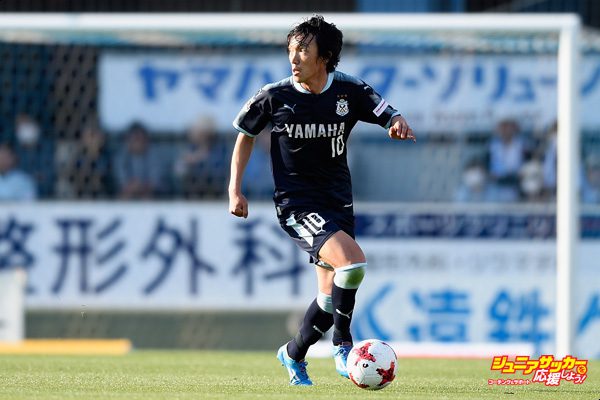

前回のコラム(状況判断の向上に「認知力」は必要不可欠である。その真意を説く)で、状況判断に3つの工程があると示したように「状況把握」にも周囲の状況と自分の置かれた状況があり、それをどういう順番で目から情報として入れるのかも判断を左右する。例えば、中村憲剛選手や中村俊輔選手、遠藤保仁選手ら日本を代表するゲームメイカーは「ピッチを俯瞰して見ている」と言うが、それは自分の近くだけでなく、遠くの状況も捉えているという意味。だから、彼らは他の選手よりも多くの選択肢を持つことができている。

その一方で、彼らはフリーでボールを受ける回数が多い。「ゲームメイカーだから」もその理由の一つだが、複数の選択肢を持つ時に「いかに自分の置かれた状況をフリーにするか」がそれを生み出すために重要なことを知っているからだ。まず、選択肢を持つためには「状況を把握すること。その上で何が必要なのか」に目を向けてみたい。

カテゴリ別新着記事

ニュース

-

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

-

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

-

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

-

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

フットボール最新ニュース

-

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

-

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

-

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

-

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

-

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

お知らせ

ADVERTORIAL

| ジュニアサッカー大会『2024'DREAM CUPサマー大会in河口湖』参加チーム募集中!! |

人気記事ランキング

- 「2023ナショナルトレセンU-13(後期)」参加メンバー発表!【東日本】

- U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!

- 「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!

- 即時奪回の線上にゴールはあるか?ボールを中心に考える「BoS理論」とは

- “重心移動”をマスターすればボール扱いが上手くなる!? ポイントは「無意識になるまで継続すること」

- 夕食は18時が理想的。それができない場合は? 「睡眠の質」を高める栄養素

- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例

- 一生懸命走っているように見えない息子

- チーム動画紹介第69回「TFAジュニア」

- 社会が狂わす“現代の子ども”をサッカーで変えるためにできること