U-12年代の試合環境問題を考える。何が育成の弊害になっているのか? /ジュニサカ会議4【9月特集】

2018年09月14日

未分類9月の特集のテーマは「改めて考えたい「4種年代」の問題点」。4月上旬に開催されたダノンネーションズカップをはじめ、チビリンピックやバーモントカップ、ワールドチャレンジなどジュニア年代では約半年の間に様々な主要大会が行われた。そこで、現場を取材し続けていいるジュニサカWEBチームが座談会を実施。取材で浮き彫りとなったジュニアの問題点を挙げていった。前回(子どもたちに戦術を落とし込めているのか? 柔軟性を持った指導者と一貫した育成方針の必要性)は戦術的要素を選手に落とし込む必要性について話し合った。最終回はU-12年代の試合環境の問題について語っていく。

■座談会メンバー

ジュニサカWEB編集長:高橋大地

ジュニサカWEB編集部:中澤捺生

ライター:木之下潤

文●木之下潤 写真●佐藤博之、Getty Images

強豪クラブの拮抗した試合環境をどうのように作るか?

木之下「保護者はそもそも子どもの味方だから移籍という方向で物事を考えていくも当たり前です。6年生で急に実力主義をうたってしまうから障害がたくさん出てしまうんです。やはりクラブとしての価値観は小さい頃から保護者とも共有しておくべきです。小さい頃からの大会の出場のさせ方でそういう環境づくりは行っておくべきです。

スペインだと、U-13に差し掛かる年代が9月から11人制に切り替わる時期なのでその頃から実力主義に切り替わっていく。だったら、日本でもそういう議論があっていいと思う。例えば、それが全日本少年サッカー大会だと話し合ったのだったらその方向性でもいい。私は11人制と共にそういう実力的な起用法も含めてどう移行していくかはもっと議論がなされてもいい問題だと感じています」

高橋「そういう環境の話をするのであれば、私は全日本少年サッカー大会やバーモントカップという、いわゆる全国大会と呼ばれる大会の価値が上がりすぎていると思っています。それは『指導者や保護者という大人の中で!』です。6年生の最後の大会だったら『勝たせてあげたい』という思いが強くなるし、12月開催になった全日本少年サッカー大会はよりそういう傾向が強くなりました。

勝ちを求めること自体は悪くないし求めるべきですが、そうすると全員出場が難しくなってきます。それは大会の価値が大きくなりすぎているのが要因なのではないかと思っています。その大会に出場して勝つことが目的ではなく、あくまで選手たちの成長を第一の目的としてほしい。なかにはそういうチームもあります。でも、全国大会だと、どうしてもそういうチームが注目を浴びる機会が少ないし、みんなも勝っているチームに目が行ってしまいます」

木之下「選手も、指導者も、保護者もモチベーションが高くなりますからね。6年生になると、自然にモチベーションが高くなる全国大会が多すぎるから、育成の面から考えるとそれが弊害になっています」

中澤「大きい大会だと、ダノン、チビリン、バーモント、ワーチャレ、全少…それこそ有名な大会ではないですが、エグザイルカップなどの大会もあります」

木之下「地方大会ですが、昔から有名な大会でいうとフジパンカップとかありますよね」

中澤「トレセンの選抜大会もあります」

高橋「やはり強豪チームになると、ある程度は上のレベルのチームが出てくるのはそれこそ関東大会、関西大会、東海大会、九州大会とそういうところまで勝ち上がらないと拮抗した試合ができない現実は間違いなくあると思います。レベルの高いクラブだけが対戦することは、下のレベルのクラブからしたらもったいないことだとも感じます。強いチームと対戦を繰り返すことは、全国大会レベルの大会を見ていると、サッカーを知らない人の目から見ても明らかにチームとしても個人としても大きく成長を遂げますから。それを指導者として間近で見ていたら『あいつ、ここまで成長するんだ』と勝ちに大きく価値観を持っていってしまったり、子どもたち自身もモチベーションを高くしてしまったりすることは仕方のないことだとも思うんです。でも、その体験をもっと多くの子どもたちにさせてあげると、日本サッカーはより確実に変わっていくのかな、と」

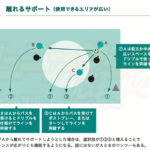

木之下「やはり拮抗した試合を行うのは、選手のレベルアップを考えると重要なキーワードになります。強豪クラブって全国大会レベルに進まないと拮抗した試合を常に体験できないという問題は抱えていると思います。それが全国大会でしか体験できないということ自体が問題ですよね。

例えば、兵庫県だとU-12はトップリーグが存在します。今は二部まであるそうですが、一部10チーム、二部10チームという構成になっています。一部に関しては全日本少年サッカー大会がシード枠になっていて、県大会が始まるギリギリまでは一部の10チームでホーム&アウェイ形式でリーグ戦を戦い続けているそうです。兵庫県サッカー協会がその環境づくりに尽力していることは、西宮サッカースクールやセンアーノ神戸といったクラブの指導者たち全員が感謝をしています。『ありがたい』という言葉しか出てこない、と。一方で、実はJFAの規定には則していないところもあり、そこはJFAユース育成ディレクターの池内豊氏も指摘していました。ただ同時に、『それは地域によって適した形があるからそれぞれで模索してもらえればいい』ということも言っていました。これは兵庫県内のルールとしての在り方です。二部については二次予選ぐらいから戦うので、一部とは違う環境にあることは付け加えておきます」

カテゴリ別新着記事

ニュース

-

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

-

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

-

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

-

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

フットボール最新ニュース

-

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

-

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

-

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

-

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

-

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

お知らせ

ADVERTORIAL

| ジュニアサッカー大会『2024'DREAM CUPサマー大会in河口湖』参加チーム募集中!! |

人気記事ランキング

- 「2023ナショナルトレセンU-13(後期)」参加メンバー発表!【東日本】

- U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!

- 「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!

- 即時奪回の線上にゴールはあるか?ボールを中心に考える「BoS理論」とは

- “重心移動”をマスターすればボール扱いが上手くなる!? ポイントは「無意識になるまで継続すること」

- 夕食は18時が理想的。それができない場合は? 「睡眠の質」を高める栄養素

- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例

- 一生懸命走っているように見えない息子

- チーム動画紹介第69回「TFAジュニア」

- 社会が狂わす“現代の子ども”をサッカーで変えるためにできること