あなたのチームに「クラブの哲学」はありますか?【10月・11月特集】

2018年11月09日

コラム10・11月の特集「トレーニングをデザインする」から倉本和昌氏のインタビューを全4回にわたりお送りしてきたが、それも今回で最終回となる。最終回のメインテーマは「クラブの哲学」だ。「ゲームモデル」や「理想のサッカー」ともまた違う「クラブ哲学」とは一体何なのか。そして、なぜJクラブも町クラブも地域のスポーツ少年団にも「クラブの哲学」が必要になってくるのだろうか。サッカーに関わる多くの大人たちが「自分たちのことを見つめ直す」ひとつのキッカケになってほしい。

【10月・11月特集】「トレーニングをデザインする」

取材・文●木之下潤 写真●佐藤博之、ジュニサカ編集部

第3回(“8人制サッカー”のフォーメーションの特徴を“11人制サッカー”に落とし込めていますか?)の続き

「目指すサッカー」は文化的な背景も影響する

木之下「第三回でプレー原則を主原則、準原則…と細分化してトレーニングを構築していくやり方はヨーロッパの指導者たち全員が実践できるレベルですか?」

倉本「この内容はいろんな解釈ができるというフレームワークですが、出てくるキーワードによって変わってきますよね」

木之下「では、ヨーロッパの指導者たちはフレームワークを作るレベルでサッカーを理解していますか?」

倉本「フレームワークにまで落とし込んでわかりやすくは捉えていないでしょうが、理解はしていると思います。構造として捉えていますし、考えています」

高橋「書き出せばわかりやすいと思います。できた方が良いですよね?」

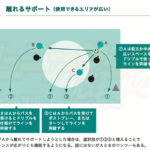

倉本「フレームワークとして知っておいた方が便利です。だから、最初に『こういうサッカーがしたい』を監督自身が持っていないと、それを体現する上でのプレー原則を主原則、準原則…へと掘り下げていくテーマがキーワードとして出てこないのです。

うちはボールを保持して相手を圧倒したい!そう言いながらシステムが4-4-2だったら『えっ?』となりますし、『まずはリトリートします』と言ったら『ボールを保持したいのに?』となりますから。

でも、ほとんどの監督はそれさえも明確にしていません。だから、『今のは行くんだよ』『今のは戻るんだよ』と監督の感覚のままピッチの外から叫んでいるだけ。当然、選手には混乱しか生まれません。判断できずに迷うし、立ち返る場所がなくて、再現性も生まれないからチームは強くなりません」

木之下「日本の育成指導者に、現状この考え方を理解するのは難しいと思います」

倉本「このフレームワークまで行き着くこと自体、本当に難しいです。そもそも『自分のしたいサッカーって何?』を言語化しないといけないですから。そうでないと言葉として定義できないですし。理想のサッカーがあって、チームにどんな特徴があるか?地域の人柄はどうか?文化的な背景はどうか?予算はどうか?スタッフはどうか?…クラブとして目指すサッカーはこれらすべてのことが影響します。

余談ですが、Jリーグにダブルパス(※ベルギー・ダブルパス社がクラブの育成組織を評価、数値化するシステム)の審査が入る時に各クラブに対して『クラブが掲げるサッカーを作りなさい』と通達が出ました。昨シーズンまで所属していた大宮アルディージャには、私が入った頃にはすでに育成部長の中村順さんが作っていました。

中村順さんは佐々木則夫さんの右腕としてなでしこジャパンのコーチを務めていた方です。もともとドイツやオランダに留学していた経験があり、オランダのピム・ファーベークが監督を務める時に通訳兼コーチをされていました。

その時に影響を受けた選手たちが今メインのコーチを形成しているのですが、当時ピムに教わった内容があまりに衝撃的で、『これをアカデミーから作り上げていくことが将来の大宮の土台になるぞ』という話になったそうです。

その後、中村順さんが育成部長になり、当時の選手たちがスタッフ入りし、現在の大宮があります。大宮のアカデミーが安定的に強くなったのは、そういうことが理由です。私が大宮のスタッフ入りした頃は、スタッフの多くが元大宮の選手でした。その中で、私は海外で指導者経験があり、かなり異分子です。

だからこそ違う視点から、それぞれのスタッフにトレーニングの内容を見せられた時に『このトレーニングの意図はどんなものですか?』と聞ける存在で、そこからより良くするための議論ができました。大宮はどんなサッカーをするのか、そのためにはどうすべきかを掘り下げていました。

だから、ダブルパスが審査として入った時は順さんが作っていた元々あった資料をさらにブラッシュアップして提出すればいいだけの状態でした。もともと大宮は電電公社がスタートです。国の会社でした。大宮という街はどういう街かと言うと、宿場町なんです。いろんな線が通っています。

だから、クラブ哲学の中に『つながる』というキーワードが入っているのです。電話も回線だからつながるでしょう。だから、私たちのフットボールは『つながる』ということを大事にしなければいけない!『やっぱりそうなんだ』と行き着いたわけです。それが理解できない選手はどんなに上手な選手でも合わない。献身的にみんなでつながってプレーするスタイルが自分たちのサッカーだと明確になったわけです」

木之下「それが立ち返る場所ですね」

倉本「どんなにいい選手でも『つながる』ことを考えられない、実践できない選手は大宮には合わない。それは歴史的な背景と密接に関係しているし、大宮のユニホームがオレンジなのは氷川神社の柱がオレンジだからです。そういう背景からすべてを調べてクラブ哲学を作っています。

でも、他はそういうクラブづくりをしているクラブばかりではありませんから、ダブルパスの審査が入ってきた時は大変だったようです。

過去、多くのクラブが強化部長や育成部長の主観でアカデミーやトップの昇格、そしてクラブの方針が決まっていました。だから、その上層部のスタッフが変わると、また急に方針や基準がガラッと変わっていました。つまり、ダブルパスにはその点を突かれたわけです」

木之下「だから、ここ2年ほどJのアカデミー指導者の顔ぶれが変わることが少なかったのかな…」

カテゴリ別新着記事

ニュース

-

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

-

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

-

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

-

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

フットボール最新ニュース

-

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

-

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

-

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

-

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

-

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

お知らせ

ADVERTORIAL

| ジュニアサッカー大会『2024'DREAM CUPサマー大会in河口湖』参加チーム募集中!! |

人気記事ランキング

- 「2023ナショナルトレセンU-13(後期)」参加メンバー発表!【東日本】

- U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!

- 「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!

- 即時奪回の線上にゴールはあるか?ボールを中心に考える「BoS理論」とは

- “重心移動”をマスターすればボール扱いが上手くなる!? ポイントは「無意識になるまで継続すること」

- 夕食は18時が理想的。それができない場合は? 「睡眠の質」を高める栄養素

- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例

- 一生懸命走っているように見えない息子

- チーム動画紹介第69回「TFAジュニア」

- 社会が狂わす“現代の子ども”をサッカーで変えるためにできること