「オスグッド病」「シーバー病」「疲労骨折」etc… スポーツ障害の原因と予防法を知る

2018年04月29日

フィジカル/メディカル成長痛とされるオスグッド病やシーバー病、オーバーワークによる疲労骨折など、足のトラブルはサッカー少年にとって避けたい最悪の事態。これらのスポーツ障害を予防し、痛みを軽減させる方法があります。セルティック時代の中村俊輔選手のトレーナーとして同行した経験を持つ新盛淳司先生に、トラブルの原因とその予防法をレクチャーしていただきました。

文●戸塚美奈 写真●ジュニサカ編集部、佐藤博之

※『ジュニアサッカーを応援しよう!Vol.21』より一部転載

※この記事は、2013年9月7日に掲載されたものを再編集したものです。

子どもに増えているスポーツ障害

オスグッド病やかかとが痛むシーバー病など、いわゆる成長痛といわれるものは、昔からサッカー少年の悩みとしてありましたが、近年は特に増えていると感じています。

原因は明らかに使いすぎ。昔のように、木に登るなどいろいろな遊びをしないで、幼稚園の頃から同じスポーツを続けているため、同じ場所だけが疲労してきてしまうのです。また、足に負担のかかる人工芝のグラウンドが増えていることや、さらに、スパイクの改良が進み、グリップが効くようになっているのも足の負担です。

急増しているのが、足の甲にある中足骨の疲労骨折です。疲労骨折は、折れてしまったら長期間サッカーを中断しなければなりません。そうなる前に、痛みがあったら、すぐスポーツ専門機関(整骨院・整形外科など)に診てもらうことです。

疲労骨折は、診断が難しく、見た目ではぼんやり腫れている程度という状態が多いため、CTスキャンまで取らないと診断ができないこともあります。当院の地区では、何かあればすぐ当院を受診いただき、必要に応じて専門の医療機関を紹介し、トレーナーとドクターが一体となって、診断・治療にあたるんです。

子どもたちを守るには、チームや地域医療機関が連携するシステムを構築する必要性があると強く感じます。

疲労骨折に限らず、サッカーを週に何度も、ある程度のレベルでやっていれば、やはりケガや故障は出てきてしまうものです。でも、過度に恐れず、なんとかしようという積極的に対策をする気持ちがあれば、故障も最小限にできるし、サッカーへの取り組みも変わってくるのではないでしょうか。

もも裏の筋肉が固いとオスグッドなどのケガにつながる

膝や腰のスポーツ障害の場合、ハムストリングという足のももの裏の筋肉の腱の部分が固い人が多いです。本来、ハムストリングやアキレス腱などが固いと前屈はしづらいのですが、その分、余計に腰を折り前屈してしまうのです。またボールを蹴るときにも、もも裏の筋肉を使わずに腰を反らせることで勢いをつけて蹴っている。

つまり、歩くときも走るときも、常にもも裏の固さをかばい、腰が過剰に動きすぎていることになります。針金を何度も同じところ曲げていると折れてしまいますよね。それと同じで、オーバーユーズになり、腰の疲労骨折が起こってしまうのです。

これが腰椎分離症の大きな原因で、大人になるとヘルニアになる可能性もあります。オスグッド病も同じく、ももの後ろが固いために、膝を伸ばしにくく、伸ばすときに力が入りすぎて膝下に負担がかかってしまい、痛みが起こります。

ハムストリングというのはものすごく大きな筋肉で、走る、蹴る、ジャンプする、すべてに使う筋肉。ここを柔らかくし、使えるようにすると、腰椎分離症などスポーツ障害の予防になるだけでなく、走力もぐっと上がるので、積極的にストレッチすることをすすています。

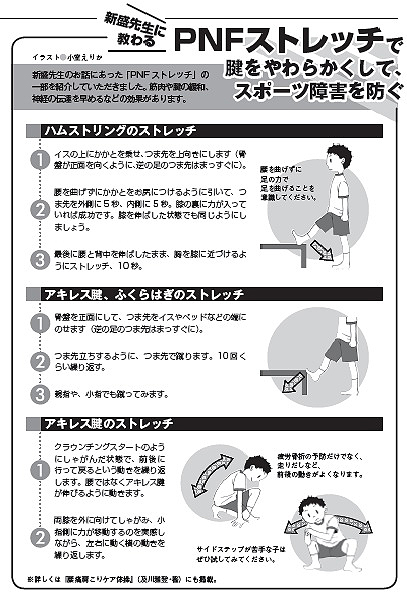

当院では、ハムストリングやアキレス腱など「腱」のストレッチに効果的なPNFストレッチをやってもらうようにしています。腰を折らずに、足を使うことを意識してやってみてください。

またこの他、アキレス腱が固い子は、しゃがんだ状態で、前後に行って戻って、という動きを繰り返すと、腱が良く伸びるのでおすすめです。この動きでは、アキレス腱、足の裏、中足骨をよく使うので、疲労骨折の予防になるだけでなく、サッカーでの走りだしなど、前後の動きがよくなります。サイドステップができない子は、これの横の動きを繰り返してみてください。小指側に力が移動するのが実感できます。

足の負担を軽減するために、中敷きを使おう!

足に痛みのあるときは休むのが一番ですが、休まずになんとか続ける場合、まずは足の負担を物理的に軽減するため、中敷きを使うことをすすめています。

市販のものでもいいのですが、当院では足型をとり、個人の足にあった中敷きを作成しているんです。小指が使えていない、偏平足、かかとに重心がかかりすぎているなど、その子の足の癖を直すアーチを中敷きにつけているので、履いた瞬間から、「あっ、ちがうな」とわかります。そして、子どもにこの違いを体感させることで、子どもは自分の体に関心を持つようになります。

またスポーツ障害の予防にはストレッチが不可欠ですが、子どもにストレッチをやれと言っても、なかなかしないものです。

でも、こうして中敷きを入れることで、自分の体のことを意識するようになるし、クッションで物理的に衝撃が吸収されるので、アキレス腱やふくらはぎの疲れ具合がまったく違ってきます。

子どもの場合、ストレッチをしても、効いてないことがしばしば見受けられますが、ストレッチボードなどの道具を使ってみるのもひとつの方法です。台に乗るだけでふくらはぎが伸びますし、その感覚を覚えることが大事なのです。

また、バランスディスクは、体のバランストレーニングに使います。足の動きを、膝や股関節に伝えるトレーニングです。足首、膝、股関節には、自分の体がどうなっているか、察知するセンサーがあります。不安定なところでバランスを取るトレーニングで、全身の筋肉をうまく使えるようになるわけです。

このバランストレーニングをすることで、足の使い方が格段によくなるし、キックもよくなる。そして、柔軟性も高まります。家ではふかふかの座布団を重ねてもできますよ。子どもたちには「これできる?」と促せば、必死に挑戦すると思います。

体が固いことは実はスポーツに適している体質

意外なようですが、足の速い子は体が固い子が多いですね。体が固いということは腱が固いということ。腱が固いからこそバネがあり、瞬発力が出る。体が固いことは実はスポーツに適している体質、ということでもあるのです。

だからこそ、日ごろから気をつけて柔軟性をつけておかないと、ただのケガの多い選手になって、それで終わってしまいます。自分の体に関心を持って、自己管理できる選手になってほしいですね。

ストレッチをしていれば、パフォーマンスも上がっていきます。ももの裏の腱を伸ばすようにストレッチしていれば、しだいに力任せではない走り方になりますよ。

そして、ストレッチをしたら、自分の体を見て、体の動きがよくなったことを確認してほしいですね。子どもたち自身がよくなったことを実感できると、変わっていくものです。

子どももできる交代浴でセルフケア

足の痛みや疲れがあるとき、おすすめです。細胞にも骨にも、栄養を送っているのは血液なので、炎症が起きている場合、血液循環をよくするのが治癒への第一歩。交代浴は血流をよくして、痛みを軽減させるのです。

お風呂に入るときに氷を持って行き、30秒氷で冷やして、30秒お湯につかるを繰り返します。冷やすと血管が縮まって、あたたまると開く。水が流れているホースを握って放したときに、ぴゅっと出るような感じで、血液の流れがよくなるので、ぜひ、試してみてください。

プロフィール

新盛淳司(しんもり・じゅんじ)

新浦安しんもり整骨院・クローバー鍼灸整骨院代表

2008年には中村俊輔選手の専属トレーナーとして同行。自らも大学時代までサッカー部で活躍。ブリオベッカ浦安のチーフトレーナー、府中アスレティックFCのトレーナーを務める。

カテゴリ別新着記事

ニュース

-

【第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会】出場チーム決定!2025.06.18

【第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会】出場チーム決定!2025.06.18

-

なでしこジャパン(日本女子代表)、国際親善試合(vsスペイン女子代表)と「E-1サッカー選手権」に臨むメンバー発表!2025.06.18

なでしこジャパン(日本女子代表)、国際親善試合(vsスペイン女子代表)と「E-1サッカー選手権」に臨むメンバー発表!2025.06.18

-

「エリート女子GKキャンプU-15」参加メンバー発表!2025.06.17

「エリート女子GKキャンプU-15」参加メンバー発表!2025.06.17

-

「東北トレセン女子U-13」が開催!2025.06.10

「東北トレセン女子U-13」が開催!2025.06.10

フットボール最新ニュース

-

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.05.21

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.05.21

-

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.05.21

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.05.21

-

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.05.21

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.05.21

-

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.05.21

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.05.21

-

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.05.21

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.05.21

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2025.03.07

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2025.03.07

-

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】フォトギャラリー2025.03.03

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】フォトギャラリー2025.03.03

-

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】F.Cボノスが逆転勝利で優勝を果たす!<決勝レポート>2025.03.01

【卒業記念サッカー大会第18回MUFGカップ 東京大会】F.Cボノスが逆転勝利で優勝を果たす!<決勝レポート>2025.03.01

-

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2025.02.25

【卒業記念サッカー大会 第18回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2025.02.25

お知らせ

人気記事ランキング

- かつて“怪物”と呼ばれた少年。耳を傾けたい先人の言葉

- 東北トレセンU-13が開催!

- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例

- 食べてすぐに運動しても大丈夫! 試合前にとりたい”消化の良い”食事とは?

- パスやシュートばかりでドリブルしない子ども

- 長友佑都・小川佳純も大学からプロへ! 明治大学サッカー部 神川監督に聞く、学生サッカーと文武両道【前編】

- 効果的な練習メニューの考え方。トレーニングを構築するために必要な9つの要素とは【サッカービギナーコーチ養成講座】

- 試合前の食事の悩みを解決!運動前に食べてもOKなものとNGなものは?

- 今、指導者に何が求められているのか?サッカーを“サッカー外”から学ぶ重要性

- W杯アジア最終予選に参加する日本代表メンバー発表!アーセナル移籍の冨安も選出【日本代表選手の経歴】