「個人戦術」と「グループ戦術」を学ぶ意義。認知力向上のために指導者ができること【6・7月特集】

2018年08月02日

未分類スペインでは育成年代から当たり前のように「認知」に対するトレーニングが行われている。「スペースがどこにあるか」「人がどこにいるか」、小さい頃から基本的なサッカーの原理原則の理論に基づき指導を行っている。それに対し、日本のサッカークラブやスクールは「技術練習」ばかりに目を向ける。「認知-判断-実行」の部分を磨いていくために、日本の指導者やボランティアコーチはどうしていくべきなのか?前回(日本人選手の「認知-判断-実行」を高めるにはどうしたらいいか?)に引き続き、指導者として長年スペインに在住し、『サッカー 新しい攻撃の教科書』の著書である坪井健太郎氏に話を伺った。

【前編】日本人選手の「認知-判断-実行」を高めるにはどうしたらいいか?

◾️第1回

状況判断の向上に「認知力」は必要不可欠である。その真意を説く

◾️第2回

「問いかける」だけではない。プレーの”選択肢”を広げるために指導者ができること

◾️第3回(前編)

なぜ今「認知」なのか。サッカーの戦術的な理解を広く深めることの意義

◾️第3回(後編)

サッカーの解釈を深く掘り下げる。認知とプレーモデルの関係

◾️第4回(前編)

認知とは「状況に応じて的確に早い判断ができること」。大豆戸FCが実践する“頭の中へアプローチ”

◾️第4回(後編)

なぜ育成年代から「頭の中」を鍛える必要があるのか? その意義を考える

■第5回

子どもがプレーを「自ら決断する」意味。パルメイラスU11監督が語る指導の本質

取材・文●木之下潤 写真●佐藤博之

反復練習をして子どもたちの体に刷り込ませていく

――例えば、サッカーサービスがよく使う言葉に「体の向き」があります。その情報自体は指導者のみなさんもご存知です。でも、現場でそれを子どもに伝えているとそこを強調して言い過ぎているのかどうなのかはわかりませんが、今度は「体の向き」を作ることが目的になってしまい、「どんな情報を集めるか」という認知本来の目的から外れてしまう子どもがたくさん出てしまっています。認知と体の向きはセットであるはずなのですが、それを前提にして原稿を書き綴ると、現場では少し違う方向で捉えられているような感じがしています。なぜかといえば、SNSで発信した後のコメントなどの反応の中にそういう内容のものがあるからです。もちろん、育成指導者すべてに当てはまるわけではないことは断っておきます。

坪井氏「サッカーをプレーする上で最初に認知があるわけですし、そのために体の向きが大事だと言われているわけです。サッカー理解の問題でもあります。ただ実際のところ、文章だけでは伝わりきれない部分があります。やはり実際に指導をやって見せないと。認知が必要な現象が起きている時に「ここなんだよ」 と伝えて指導者本人に実感してもらうのが一番です。でも、知識は必要になるので指導理論としてはプラクティスの部分とアカデミックの部分はバランスよく必要です」

――坪井さんのように海外で活動している指導者の方々から発信してもらうのが一番効果があります。日本の指導者のみなさんが素直に聞き入れやすいですから。

坪井氏「もうサッカーの指導者学校を作るしかありませんね(笑)。継続的に通って受講できるような、 指導実践も行ってアドバイスがあるような」

――私たちメディアも本当は取材テーマだけでなく、違う話にも広げていきたい気持ちもあるのですが、そうすると今回のように「認知」というテーマからは遠ざかってしまいまして。それにも間接的に関わりあっている内容なのですが、やはり初心者コーチやお父さんコーチにはそのつながりが見えにくいですから。

坪井氏「私がU-19を教えていて思うのは、見えていないともったいないことです。スペインでも当然どの年代にもいるのですが、うちのエウロパの選手を見ていても『そこが見えていないからあそこに持ち出せないんだよな』とよく感じます。以前在籍していたコルネジャの選手だったらできていた、というイメージが残り『できていない」ことが目に映ることに移籍してすぐに気づきました。だから、私たちがどうするかというと機械的に教え込むしかありません。時間かけて、それこそ『認知して、判断して、実行して』という理想の状況を実現できる選手に育てたい気持ちはありますが、現実問題そこまで持って行く時間がありません。なぜなら、私たちは年齢が上でコンペティションのチームだから。

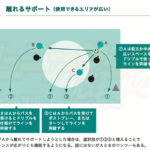

『左サイドで相手を引きつけて右サイドで攻めたい』というプレーモデルがあったら、私たちはそれを機械的に作り出して『君はここを見ておけ』というように事前に答えを与えるようなアプローチの仕方で認知のポイントを伝えるということしかできません。事実、そのような方法を取る時間しかないから難しいです。でも、足下でボールを持っている時に必要な情報をチラッと見るというような神経系を含めた運動能力というか、コーディネーションの部分はちゃんとできています。ですから、ベースがあるので認知のレベルを高めてあげると実行のレベルは上がります。

育成年代においては、そういうコーディネーションを養ってあげるのはとても重要です。だから4対2のロンドでボールを回す時も、足下にボールはあるんだけれども『どこに、何が発生しているか』という認知的な部分も一緒に取り組むのが大切なことです。ロンドをやっていれば、1分間に10回はそういうアクションを起こす状況になります。そうやって子どもたちの体に刷り込ませていくことは、小学生の年代において反復練習としてやっていくことは非常に大事です」

カテゴリ別新着記事

ニュース

-

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!2024.07.20

-

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

U-15日本代表、ウズベキスタン遠征参加メンバー発表!2024.07.13

-

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

「エリート女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.13

-

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

「女子GKキャンプ」参加メンバー発表!2024.07.11

フットボール最新ニュース

-

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

近江高校の躍進を支えた7つの班。「こんなに細かく仕事がある」部員も驚くその内容2024.04.24

-

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

「三笘薫ガンバレ」状態。なぜサッカー日本代表は個を活かせないのか?2024.04.24

-

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

【遠藤航・分析コラム】リバプールは何が変わったか。遠藤を輝かせる得意の形2024.04.24

-

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

リバプールがプレミア制覇に一歩リード?「タイトル争いは間違いなく波乱万丈」2024.04.24

-

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

前回王者マンC、絶対的司令塔の今季CL初出場・初ゴールで勝利。レアルも先勝2024.04.24

大会情報

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 大阪大会】大会結果2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 大阪大会】フォトギャラリー2024.03.10

-

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

【卒業記念サッカー大会 第17回MUFGカップ 愛知大会】大会結果2024.03.09

-

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

【卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 愛知大会】フォトギャラリー2024.03.09

お知らせ

ADVERTORIAL

| ジュニアサッカー大会『2024'DREAM CUPサマー大会in河口湖』参加チーム募集中!! |

人気記事ランキング

- 「2023ナショナルトレセンU-13(後期)」参加メンバー発表!【東日本】

- U-19日本代表、国内トレーニングキャンプ参加メンバー発表!

- 「JFAナショナルトレセンU-12関西」が開催!

- 即時奪回の線上にゴールはあるか?ボールを中心に考える「BoS理論」とは

- “重心移動”をマスターすればボール扱いが上手くなる!? ポイントは「無意識になるまで継続すること」

- 夕食は18時が理想的。それができない場合は? 「睡眠の質」を高める栄養素

- 低学年と高学年の食事量の違いは?/小学校5・6年生向けの夕食レシピ例

- 一生懸命走っているように見えない息子

- チーム動画紹介第69回「TFAジュニア」

- 社会が狂わす“現代の子ども”をサッカーで変えるためにできること